2015年上海大学成为中国非遗传承人研修培训计划首批试点院校以来,迄今已举办28期研修班、3期培训班、2期研习项目,培养了880余名传统工艺行业领军人才及相关从业者。上海市公共艺术协同创新中心是上海大学非遗研培教学基地,提供学员专业场地、设备、师资及社会合作平台。通过传承人与设计师牵手合作,积极引入企业与品牌助力非遗传承,形成基于上海地域优势的“非遗跨界创新教学模式”,积极推进非遗传承与校园文化的融合。

一、基本情况

上海大学非遗研培工作组于2020 年开始,响应长三角高质量发展国家战略,在文化和旅游部非遗司的总体指导下,基于上海大学传统工艺工作站平台,组织多次长三角地区传统工艺研培班。2020 上海传统工艺创新设计研修班、2021 长三角传统工艺研修班教学反响非常好。2022 年主要完成三个研修班,长三角传统工艺数字化建设研修班、上海传统工艺文旅融合研修班、上海传统工艺振兴研修班。这三个班相辅相成,互动交流,在教学中促进长三角地区非遗传承对话与源流研究。

本次2022 长三角传统工艺数字化建设研修班,是基于2021 长三角传统工艺研修班基础上展开的进阶式教学,是一次前沿探索性教学。研修班始终围绕非遗走进现代生活为目标,在2021 年帮助学员掌握传统工艺与现代设计相结合的创作方法基础上,2022 年帮助学员掌握数字化建档、记录、传播、创作的方法,让学员面向未来,掌握基本数字化技术方法,为非遗与科技相融合做好教学探索。

2022 长三角传统工艺数字化建设研修班招生对象是长三角地区传统美术和传统技艺类非遗传承人,具备基础的数字化应用能力。研修班以非遗走进现代生活为目标,围绕长三角非遗传承人的数字化工作建设能力展开研修教学。研修班主要提升传承人在非遗资料的数字化记录存档能力,以及向人民群众展开数字化传播推广、普及教育的能力。研修班为长三角传统工艺高质量发展提供复合型的非遗传承人才。

师生合影

二、经验做法

(一)教学组织

研修班围绕“强基础、拓眼界、增学养”研培教学理念,根据传承人非遗数字化建设基本能力培养,展开三个课程模块设置,共计200 课时,分别为非遗理论基础课程、数字化技术拓展课程、非遗数字化实践课程。

非遗理论基础课程包括非遗保护的核心理念、传统工艺与地域文化、非遗传承与高质量发展、中国古代造物与文化基因等,邀请自然造物、品物流形、于小菓品牌、多少品牌等传统工艺设计品牌创作人进行专题讲座,以及非遗与文化创意产业、知识产权等方面的讲座。

数字化技术拓展课程包括数字化技术应用在非遗存档、展示、转化、传播等途径的专题讲座,内容包括非遗数字藏品综述、智能技术赋能传统工艺、非遗与短视频制作、非遗造物与数字摄影等。

非遗数字化实践课程包括考察调研及综合创作,内容包括赴小红书考察学习,邀请抖音集团三位负责人进行授课,“非遗+ 直播课程及实战演练”“非遗+ 短视频拍摄及实战演练”“非遗+ 三维扫描技术”等,开设“非遗+AI 人工智能图形生成”工作坊等探索内容,获得很好的反馈评价。教学过程配合专业教师及辅助技术人员共同完成相关创作。

学员与教师互动交流

(二)教学与学员管理

研修班在开班典礼前建立班级微信群,与学员保持紧密良好的沟通,咨询学员的学习需求。教学过程中班级学习气氛融洽活泼,师生学员感情深厚,设置多元化交流环节。微信群每天进行各项通知和交流、分享课件及照片等。研修班结业时设置“学员调查问卷”,掌握学员的教学反馈,做好每期教学班的升级迭代。

做好学员每节课考勤记录、做好每节课程录制和存档。拍摄学员教学创作精彩环节的视频和照片,记录开班及结业等环节的交流发言等信息。建立研培教学资料库,包括课程内容、教学过程、学员资料等。根据要求通过信息管理平台报送立项、招生、结项审核。

由上海公共艺术协同创新中心工作人员为主,负责研修班学员的生活学习保障及防控疫情安全措施,为学员提供优美完备的学习空间和优质安全的生活条件,加强与学员的互动交流,实时反馈信息。上海美术学院博士、硕士研究生作为生活学习的助理人员,与上海市文化和旅游局非遗处保持紧密联系,及时汇报、交流、讨论相关事宜,很好地处理了各项研培工作事项,统筹上海市相关资源,保障研修班质量和效果。

(三)后续跟踪

2023 年2 月7 日至13 日上海大学非遗研培工作组回访了江苏镇江、南京,安徽泾县、广德、黄山,浙江杭州等地的12 位传承人。在回访中,采访了两位学员,了解青年传承人对于数字技术的看法,数字技术如何促进非遗传承。回访后形成了两篇学员专访文章,文章被研培官方微信平台转发。

学员与教师互动交流

三、研培成果

(一)为非遗传承人走向未来展开前沿教学探索

研修班帮助学员掌握数字化建档、记录、传播、创作的方法,让学员面向未来,掌握基本数字化技术方法,提升传承人运用数字手段进行宣传展示、普及教育、传播推广等综合能力,为非遗与科技相融合做好教学探索。

在直播课程中,学员们分组创建非遗直播间,进行话术练习与直播实践。在创作环节,学员们围绕“我和我的非遗研修班”为主题,展开短视频创作,从构思、脚本、拍摄、剪辑等,完成20 余条技艺展示、访谈对话、创作实践等小视频成果,并分享到小红书等平台传播。

(二)人工智能AI 设计助力传统工艺走进现代生活

研修班期间,开设“非遗+ 人工智能AI 图形生成”工作坊,面向有设计需求但是缺乏独立设计能力的学员,提供人工智能辅助设计软件教学。教会学员用AI 绘画工具及关键词技术语言生成新设计。学员在研修班结束后不断自学钻研,完成了人工智能辅助设计与传统工艺结合的新作品,产生第一批前沿探索作品。

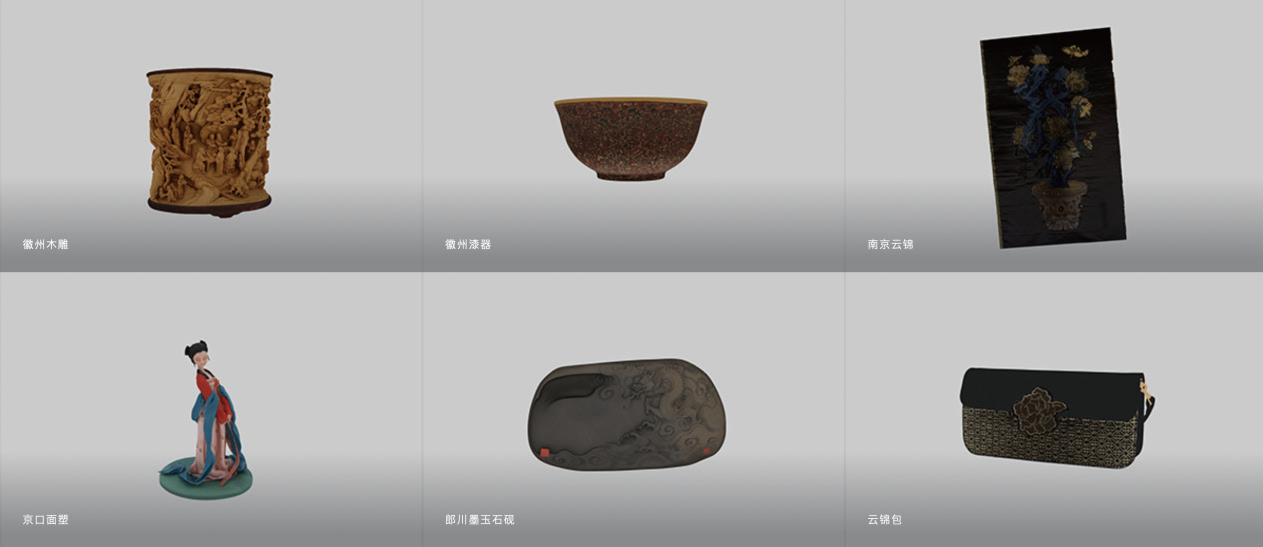

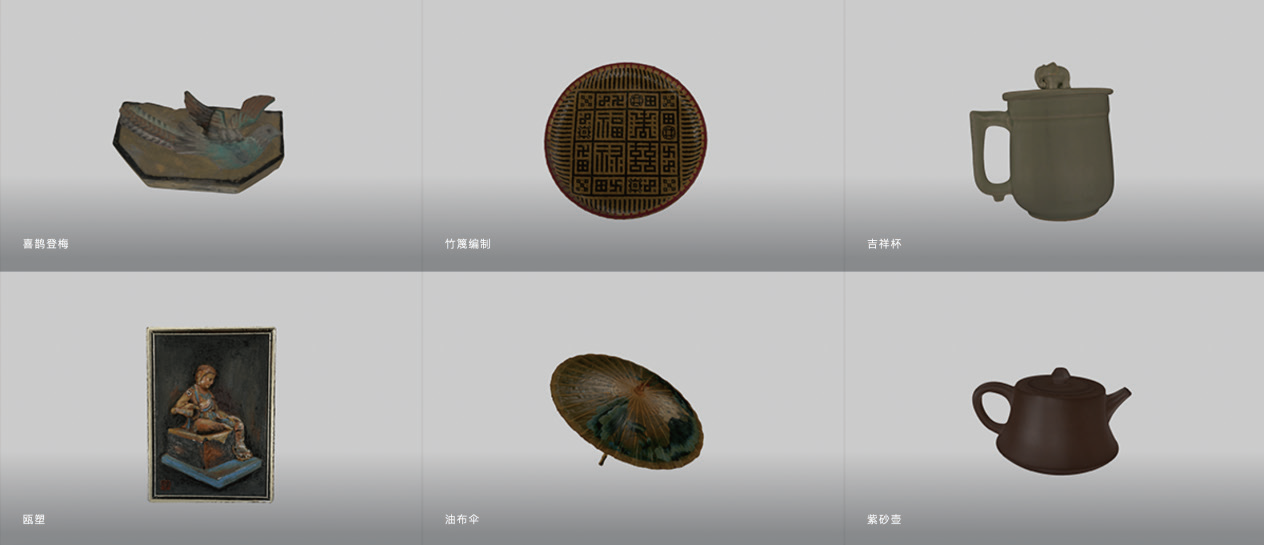

(三)数字化技术提升传统工艺项目的建档存储

研修班学员基本掌握并理解多种数字化技术。例如学员了解三维扫描技术采集非遗作品的原理及简单操作,用于经典作品建档存储的基本流程;例如学员学会拍摄短视频、直播技术,用于非遗传播渠道和非遗知识普及等。

(四)为组建非遗数字化研究团队提供基础

在研修班教学探索的同时,组织相关领域的学校师生及社会机构,与学员共同组成非遗数字化研究团队,为后续“非遗+ 数字化”研究提供基础。

(五)拓展媒体宣传,帮助学员获得更多宣传机会

研修班教学过程,通过上海市公共艺术协同创新中心的微信公众号、短视频平台等进行专题报道,做到覆盖每位学员、每个教学模块。学员们通过学习纷纷开设自己的视频号及直播平台,在研培班期间及学习后不断进行传播宣传。研修班与上海人民广播电台“非遗来了”栏目共同策划三期节目,邀请五位学员走进电台讲述非遗故事,累计收听人数60 万次,分别是南京云锦手工织造技艺传承人李晓伟、扬州剪纸传承人章荣、高峰唐氏竹编传承人唐圣丽、竹篾编制传承人周海平、东阳竹编传承人蔡红光。后续将为学员提供研修班作品的深度报道及学员访谈纪录片等成果。

学员作品展示

(六)为学员提供展示传播及可持续发展平台

研修班于2023 年2 月展开学员回访工作,组织优秀学员作品参加各类展览展示。目前已成功申请2022 国家艺术基金展示交流项目“江南客厅——长三角传统工艺生活美学设计展”为学员提供展示交流平台,2023 年计划举办江苏省巡展(4 月)和浙江省巡展(10 月),为学员优秀作品提供展示。排除受疫情影响情况,中心每年举办及参展20 余次,将为学员提供广泛的社会宣传报道。

上海市公共艺术协同创新中心拥有“非遗汇客厅”“传承人俱乐部”“美育大课堂”品牌,为传承人提供产品研发、展览交流、媒体宣传等渠道。目前中心与西湖绸伞传承人罗珊、活字印刷技艺传承人卢凯等,已达成长期合作发展方案。

微信公众号宣传

南京云锦手工织造技艺传承人李晓伟专访