2017 年,在文化和旅游部非遗司的关心支持下,南通大学被遴选为中国非遗传承人研培计划实施院校,先后举办10 期研培班,着力贯通“学思践悟”链路,夯实了学员的技艺基础,激发了创作潜能,培养了365 名传统手工印染技艺的中青年领军人才。

一、基本情况

为解决南通蓝印花布印染技艺年轻传承人稀缺、创新能力薄弱等问题,2022 年南通大学举办研修班,为25 名传统印染技艺从业人员及非遗工坊业务骨干展开培训。培训依托南通蓝印花布博物馆、国家级蓝印花布技能大师工作室等相关机构,邀请清华大学、中央美院等院校专家和国家级非遗代表性传承人为讲师,采用线上线下结合、理论与实操结合的方式,在一个月的实践中,努力培养掌握多种手工印染技艺、具备当代审美观念及创新能力的优秀传承人。

集体合影

教学材料(学员手册、教材等)

二、经验做法

在南通大学校领导的鼎力支持下,在继续教育学院、纺织服装学院、非遗研究院的积极配合下,本期研修班由南通大学二级教授、国家级非遗代表性传承人吴元新担任项目执行负责人,根据学员需求和实际传承情况精心设计课程。南通大学校长施卫东、副校长陆俊杰参加开班典礼,鼓励学员精益求精,传承好非遗技艺。

(一)贯通“知与行”,编排科学严谨的研修计划。按照“强基础、拓眼界、增学养”的教学目标,基于学员技艺现状,设计了基础课程、拓展课程、参观考察、现场教学、实践课程五大版块,力求通过培训将“学思践悟”贯通起来,实现系统化育人、体系化培训的目标。一是突出“学”,理论课程夯实根基。在基础课程、拓展课程阶段,基于学员理论结构,安排非遗保护原理及政策、中国手工印染史、装饰图案、传统工艺振兴、传统工艺再造等系列理论的相关课程,邀请了著名非遗研究专家及相关院校学者刘魁立、孙建军、李超德、杭间、邱春林、徐艺乙等教授进行专题讲座,力求提高课程的整体专业性。二是突出“思”,参观考察拓展视野。将实地考察和现场教学统筹起来,组织学员调研了南通蓝印花布博物馆及染坊、叠石桥国际家纺城、南通博物苑、沈寿博物馆、海门家纺企业等基地,引导学员学习非遗传承经验、探寻技艺传承“密码”。三是突出“践”,实践培养淬炼技艺。实践课程由国家级非遗代表性传承人、中国工艺美术大师吴元新,省级非遗代表性传承人吴灵姝,市级非遗代表性传承人倪沈键、于小璞等老师领衔,重点传授蓝印花布刻板、刮浆、染色等经典技艺精髓,复原蓝印花布传统优秀纹样,提升蓝印花布纹样设计能力。

(二)统筹“大与小”,创新多元融合的研修模式。针对学员涉及多个传统印染技艺项目的实际情况,在蓝印花布技艺传承的主线统领下,该研修班施行“大课程+ 小课程”的教学方式,以5 名学员为一小组,采取讲座交流、技艺展演的形式,促进了学员对各印染技艺的横向研究,达到了技艺相互交融、百花齐放的目的。以蓝印花布为主线,以其他传统技艺为辅助,通过小组讨论确定创作主题,融合相关技艺完成系列作品,如以蜡染、蓝印花布、扎染、服装设计专业为主的小组合作完成“蓝染汉服”系列作品,既培养了学员单件作品的设计能力,又锻炼了系列创作的思维方式。

(三)把握“长与短”,打造“永不结束”的研修平台。本次培训以推动“技艺培训”向“活态传承”的升华转变为导向,发挥了传承人负责办班的优势,依托南通大学传统印染实践基地及南通蓝印花布博物馆“元新蓝”染坊为主阵地,打造“短期培训、实践提高、常态培养、师徒永续”的立体化培养模式,在短期集中培训结业后,继续保持对研修学员的教育和引导工作。南通蓝印花布传承基地永远面向培训学员免费开放,长期给予刻版、刮浆、染色、裁剪、缝纫等相关的教学支持。研修班以教师回访学员、学员返校进修的双向交流学习方式,打造南通大学永不落幕的培训教育模式,真正使研培计划成为培养传统印染技艺人才的摇篮,为传承人提供更高更广的技艺传承和传播的平台。

教师指导学员蓝印花布刻版工艺

现场教学吴元新蓝印花布艺术馆

三、研培成果

本次培训激发了学员的学习热情,形成了白天集中学、晚上分组研、争分夺秒练的浓厚氛围,学员在工艺技法、创造力、审美力等方面有了显著提升。问卷调查显示,学员对本次研修的满意度为99%。

一是作品展示,研培成果丰硕喜人。本次研修班的25 名学员来自贵州、云南、江西、江苏等14 个省、自治区、直辖市,经过一个月的理论学习和创作实践,创作完成作品共计70 余件,表现形式多样、内容丰富。2022 年11月至12 月,在南通市文联美术馆举办学员作品展,南通大学党委常委、副校长王卫东、中国民间文艺家协会分党组成员、副秘书长侯仰军、南通市文联主席姜平、南通市文旅局副局长韩建新等出席结业作品展,对学员作品给予了高度评价。研培班成功举办相继被新华网、南通日报、南通电视台专题报道。

二是教学相长,促进非遗理论研究。南通大学开展研培计划多年来,积累了大量在蓝印花布传承以及创新设计方面的实践案例,在校园内形成了非遗研究的浓厚氛围,非遗成为了南通大学校园文化建设的重要组成部分。由蓝印花布非遗研修班项目教师吴灵姝与学员沈润东、帅俊杰承担的国家社科基金艺术学青年项目课题《蓝印花布的活态传承及设计应用研究》成功立项,该项目以南通大学非遗研修班为重要案例,探析蓝印花布设计应用,进一步推动南通大学蓝印花布非遗研培项目的实施与完善,促进非遗研培教学相长。

三是深入校园,传承氛围更为浓郁。南通大学作为百年历史名校,尤其是南通大学纺织服装学院前身由著名清末状元、实业家张謇先生创办,与纺织印染有着紧密的联系。研修班的举办,重新激发了师生对纺织印染的研究热情,研修成果展览也极大丰富了南通大学校园文化氛围,激发了校内师生对优秀传统文化的了解和热爱。南通大学学生社团、多个学院学生会多次参观培训班实践工坊,学习蓝印花布印染技艺,以染织非遗为主题申报了大学生创青春、挑战杯等比赛活动的相关项目,在校园内形成了尊重传统技艺,保护非遗的浓郁氛围。

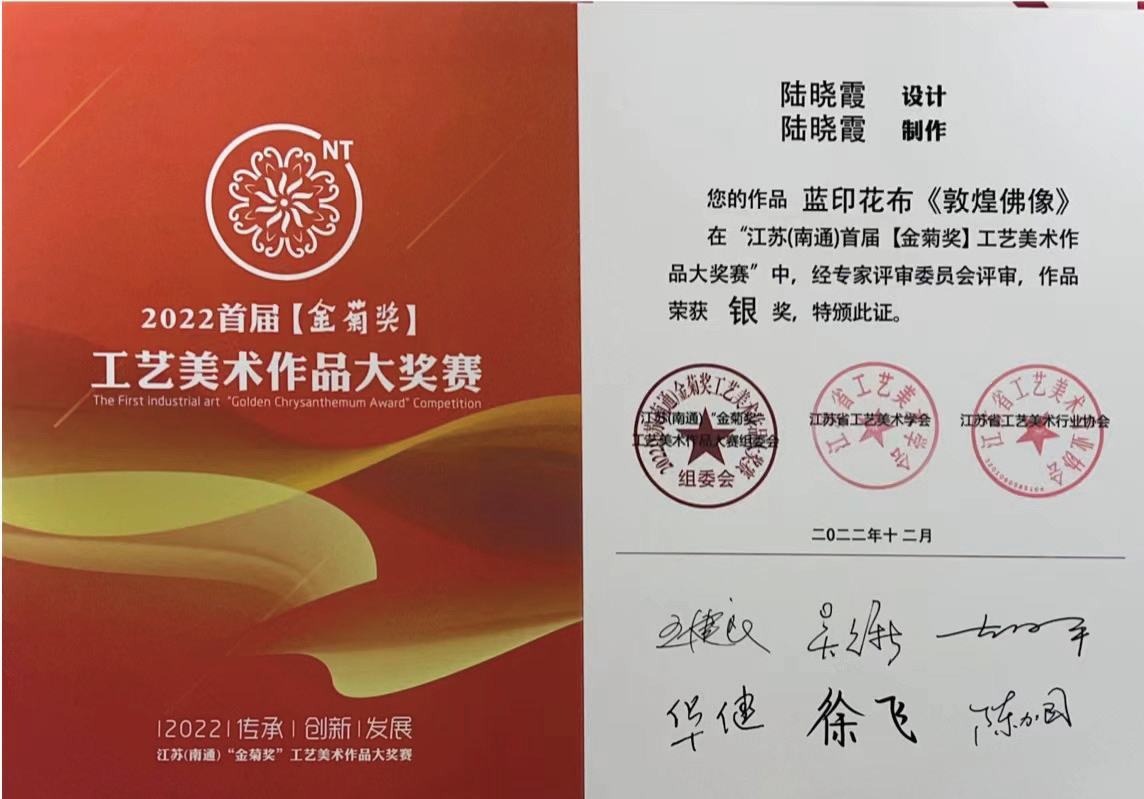

获奖证书

四是跨界合作,社会影响得到增强。研修班在教学中注重非遗技艺的跨界合作,并达到1+1>2 的跨界合作效果。学员将蓝印花布与日常生活用品相结合,设计了蓝染服装、包袋、桌旗、靠垫等系列产品,在作品汇报展中蓝染作品与传统家具配套展示,相得益彰,受到了嘉宾的一直好评。2022 年,江苏省学员陆晓霞《敦煌佛像》参展江苏省首届金菊奖工艺美术作品大奖赛并获银奖,学员王志远作品入选辽宁省统战部手工文化展览;学员帅俊杰入选江苏省委宣传部“名师带徒”计划蓝印花布项目学徒;学员戴春与教师倪沈键、吴灵姝共同参加了中央电视台“非遗里的中国”的技艺展演及拍摄活动;2023 年,山东省学员段启英在青岛创建蓝染传承基地,作品参展山东省旅游发展大会;上海市学员王岩作品参展中马泰国际防染艺术展;河南省学员畅杨杨将学成的传统印染技艺借助网络平台传播宣传,受到三十三万多粉丝的欢迎喜爱,2023 年春节期间在中央电视台四套节目中展示蓝印花布的刻版技艺。诸多学员非遗技艺跨界合作获得了评审专家的认可,扩大了南通大学非遗研培成果的社会影响力。

贵州学员郑建奎、湖南学员卢兰、江西学员刘嘉颖合作作品《穿越前年的蓝》

河南洛阳学员畅杨扬作品《黄河四季》