2016-2022 年,广西民族大学作为文化和旅游部、教育部、人力资源社会保障部共同实施的中国非物质文化遗产传承人研修培训计划参与院校之一,安排民族学与社会学学院承办了20 期研培班,培训项目涉及壮族织锦技艺、陶器烧制技艺、编织、刺绣、染织、侗族木构建筑营造技艺、壮剧等,培训传承人729 人。培训对提升传承人的文化艺术修养、审美能力和创新能力,传承弘扬优秀传统文化发挥了积极作用,得到社会各界的广泛关注和肯定。

一、基本情况

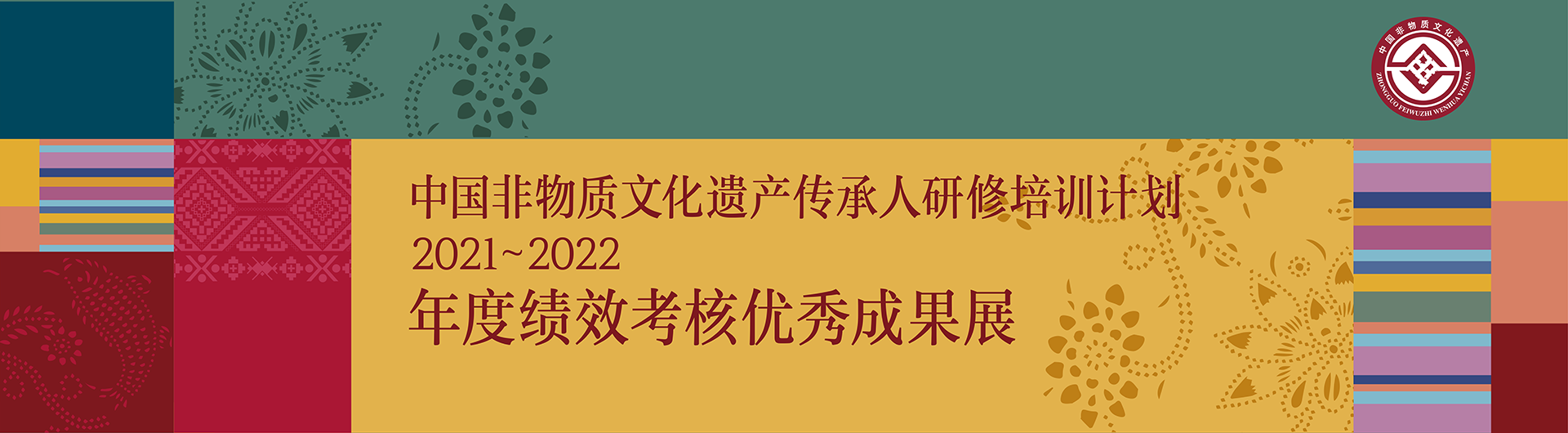

壮剧又叫壮戏,是在壮族民间文学、歌舞和说唱技艺的基础上发展而成的。由于地域环境、方言土语、音乐唱腔、表演风格及伴奏乐器的差异,壮剧有广西的北路壮剧、南路壮剧、壮族师公戏(又称壮师剧)以及云南的富宁壮剧、广南壮剧等分支。壮剧植根于民族生活土壤之中,是壮族人民创造的历史悠久、独具特色的剧种,也是东南亚地区的民族文化交流的桥梁。近年来受现代化进程影响,青年一代审美变化,壮剧传承受到一定冲击。因此,2021 年、2022 年,广西民族大学民族学与社会学学院连续举办了两期壮剧传承人培训班,共培训学员61 人。每期培训时长30 天,课程包括基础课程、拓展课程、实践课程三大板块,授课形式有理论教学、实践教学、考察观摩教学、展演教学等方式,帮助非遗传承人强基础、拓眼界、增学养。同时,培训注重与校园文化结合,举办了两场“戏曲进校园”研培成果展演活动,让学员不仅进入大学校园,还走入大学课堂,融入大学生群体中,带动更多的年轻人了解壮剧、热爱壮剧、传承壮剧。

集体合影

二、经验做法

学校成立了职责分明、高效有序的工作团队,包括班主任团队、非遗平台管理组、摄影摄像组、宣传布展组、回访工作组、后勤保障组等。设计基础课程、拓展课程、实践课程三大课程板块,帮助非遗项目持有者、从业者等传承人提高文化自信和可持续发展能力。

(一)充分做好前期调研

广西民族大学组织多个研究机构、从事非遗相关研究工作的专兼职人员,为培训班课程设置、招生等提供智力支持。开班前,学校多次去往广西戏剧院壮剧团,以及武鸣、靖西、田林、西林等地的壮剧团进行调研和招生宣传,征集、梳理工作实施的具体建议,在此基础上制定工作安排。同时,学校配备了齐全的教学设施,提供多媒体教室为授课教室、配备两间练功房用于实践教学。

(二)整合多方教学资源,形成“高校+ 专业剧团”的研培模式

培训班授课形式多样化,包括理论课、实践课、考察课、观摩课、展演课等。授课教师不局限于高校教师,还有研究机构的研究人员、事业单位的管理人员、壮剧资深从业者等。授课内容涉及相关政策、民族文化、壮剧历史、壮剧身韵、壮剧腔调、壮剧表演形式创新等相关内容。

在实操课方面,采用“高校+ 专业剧团”模式,与广西戏剧院壮剧团合作,将壮剧培训班学员送至剧团进行剧目创作和排练,依托专业剧团加强学员对身韵、唱腔、表演技巧的系统学习。在考察课方面,学校协调广西戏剧院壮剧团、广西民族博物馆、南宁市民族博物馆、广西民族大学民族博物馆、广西戏剧非遗传承基地等作为现场教学基地,带领学员进行现场教学,观摩广西戏剧院经典剧目的排练过程和剧场正式表演,让学员开拓视野,加强与专业团体、专业人员的行业交流。

观摩学习:桂戏坊

(三)灵活开展成果展示,促进“戏曲进校园”

培训结合民族文化科普活动,举办了两期“戏曲进校园”结业成果展演活动,并在学校网络平台进行同步直播,受众群体达1 万余人,活动形式新颖,内容丰富多彩。展演内容包括壮剧身段表演、壮剧唱念表演、壮剧经典选段表演、壮族原生态民歌演唱、壮剧文化知识竞答等,在展现壮剧培训班成果的同时,使壮剧走进校园,吸引青年广泛关注。同时,学校积极在对外交流活动中展现壮剧培训成果。比如,参加广西民族志影展暨非遗影像展、中国(广西)- 东盟非遗科普展等,普及壮剧文化知识,让更多人了解壮剧,热爱壮剧。借助广西日报、广西新闻网、中国新闻网、广西卫视等各类新闻媒体进行宣传,展现学员们的培训风采及学习成果。

(四)加强教学管理和档案留存

每期培训班,配备3 名教师作为跟班班主任,全程协助班级管理工作。同时,及时完成培训班申报、招生、结业等平台信息报送工作,做好学员信息整理,形成“一人一档”,包括学员文字档案、影像档案。目前,正在建设广西民族大学广西非遗传承人培训班数字博物馆,使相关培训资料能够资源共享,惠及更多传承群体。

(五)开展“线上+ 线下”的培训效果调查

学校积极有效开展“线上+ 线下”的培训效果调查活动,包括组织座谈会、线上问卷调查和实地回访等,就壮剧发展和非遗研培的经验与不足与学员进行深入探讨,汲取学员提出的经验和建议,互通有无。比如,通过到学员生活和工作所在地进行实地回访,深入了解当地壮剧面貌特征、沿承脉络、发展情况,探索可持续推进非遗传承与研培计划发展路径。

实践排练

三、研培成果

(一)增进文化认同,提升文化自信

学员们表示培训班不仅有效提升了他们的专业知识、文化艺术素养、审美能力、创新能力,而且帮助他们通过实地考察和实践表演开阔了视野,为丰富壮剧作品语言与特色积累了素材。

(二)增强创新能力,推动乡村文化振兴

学员们在培训结束后积极进行创作,将学到的知识运用到实际表演中去,丰富“戏曲下乡”表演内容,取得良好效果。例如,何凤勤和罗会优两名学员培训结束后,凭借出色的演出经验和突出的成绩,荣获2022 年百色市乡土文艺人才奖。

(三)搭建沟通平台,促进资源共享

学员与授课老师建立了微信群,师生之间、学员之间都结下了深厚友谊。培训结束后,大部分学员还保持密切联系,时常一起交流,共享资源。

(四)非遗研培与人才培养相结合,促进学科发展

将培训与学科相结合,把非遗培训班作为一个教改项目,让师生参与到培训环节中,打造“一生一艺”人才培养模式。例如,部分在校生参与到口述史访谈、培训班的课堂教学、现场教学、结业展演等环节中。此外,师生们利用培训班的各类资源开展与非遗相关的学术研究,出版口述史相关著作2部,发表系列文章8 篇,对学科建设起到一定推动作用。

结业汇报及衍生成果