四川艺术职业学院于2018 年正式参与中国非遗传承人研修培训计划,迄今已举办8 期研修班,培养近250 名中青年非遗传承人和项目从业者。实施过程中,学院从课程设计到具体实施,形成了完善的管理制度,通过组织非遗项目持有者、从业者到学院学习专业知识、研究技艺和技术、开展交流研讨与实践,提高传承实践能力,促进非遗的可持续发展。

一、基本情况

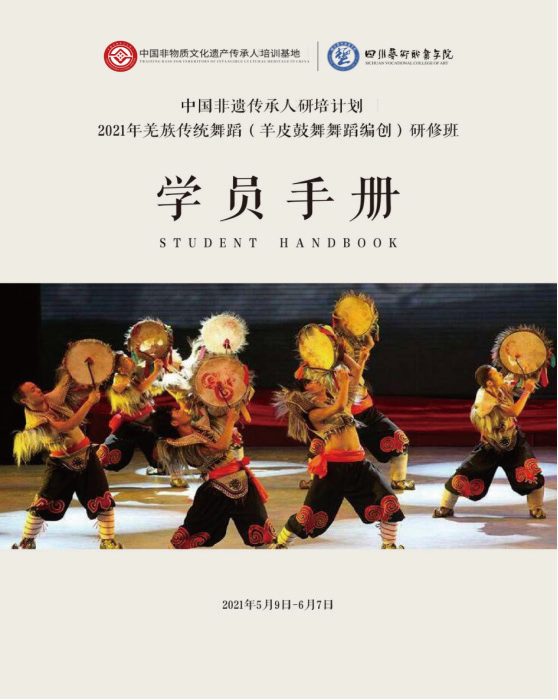

羊皮鼓舞原是羌族“释比”做法事时跳的一种宗教舞蹈,后来逐渐演变为民间舞蹈。2008 年,羌族羊皮鼓舞经国务院批准列入第二批国家级非遗代表性项目名录。随着时代的发展,以祭祀为出发点的羊皮鼓舞出现传承人断代问题。本期研修班以羊皮鼓舞蹈为切入点,紧密结合羌族舞蹈所具有的群众性、民俗性、宗教性的文化内涵,利用羌族舞蹈历史、文化资源,再加入羊皮鼓舞蹈编创技术,从而增强学员对羌族舞蹈文化的艺术修养、创新思维和实践能力;增强羌族舞蹈保护水平, 增强传承活力,更好的推进羌族舞蹈表演艺术的传承,为羌族舞蹈的传承与发展提供人才支撑。

在四川省文化和旅游厅的指导和支持下,学院精心准备,积极思考,主动探索,通过调研、申报、实施、回访等环节,圆满完成“2021 羌族羊皮鼓舞传承人研修班”,25 名传承人和项目从业者参与学习,顺利结业。

学员手册

二、经验做法

整合设计理念,理论实践结合。在前期充分调研培训需求和详细分析学情的基础上,将研培教学分为“专题讲座”“操作实践”两个阶段实施。专题讲座”中包含了思政课、非遗专业基础课、艺术理论拓展课、创作实践与展示等课程。授课老师通过案例分析、视频短片分享等方式,加深了学员对传统文化的理解,提升了学员对传统文化认识的高度,并进一步激发传承人创作潜能,增强传承人文化艺术修养、创新思维和实践能力。

在“操作实践”部分,学院邀请传承人、高校羌舞专家、资深羌舞剧目编导、羌族理论学者共同授课,将民俗特色融入舞蹈编排之中,通过优秀剧目启发学员,展现学员表演能力。通过易辛老师的《羌族风格性组合》、赵武城老师的剧目片段《燃比娃》、马俊杰老师的剧目片段《跳羌红》等示范教学,学员们不仅提高了对羌舞的认识,还丰富了理论素养,完善了知识结构,深入习得基础的羊皮鼓舞蹈的编创技巧,并对羌族舞蹈传承有了新的认识和理解。

传承人亲授羊皮鼓舞

实地采风学习,提升专业能力。学院组织学员进入理县羌寨开始了为期一周的实践采风学习,参观学习桃坪羌寨的建筑特色、文化空间、风俗习惯,并特邀传承人王建康亲授《羊皮鼓舞的鼓点与打法》,教授展示羊皮鼓舞的传统表演技法,使学员亲眼见证传承人的精湛技艺,近距离感受羌族传统节日,切身体会羌族歌舞的魅力,全面了解羌族文化特色,激发羊皮鼓舞编创灵感。

加强跟踪管理,促进成果转化。为确保非遗培训成果落到实处,切实帮助传承人将学到的知识运用到实践中,学院坚持“设计在前、管理持续、总结在后”的工作做法,在学员结业后,通过微信群和实地回访结合的方式,密切关注学员结业后的传承实践,做到期期有方案、人人有调查、次次有总结。通过对培训学员满意度测评分析,整体学员满意度达97% 以上。

课堂教学

三、研培成果

剧目汇报实现转化。结合舞蹈研修成果的表演性特征,举办羊皮鼓舞舞蹈编创研修班汇报晚会,组织学员演出4 个原作创编剧目、8 个创新编排剧目,其中既有原生态的舞蹈节目,也有组合式的创编剧目,做到人人上台,剧剧出彩,全面呈现教学成果。

媒体宣传扩大影响。坚持自媒体和传统媒体双线发展,通过学院官网、培训中心公众号、继续教育网络平台及时发布研修班9 篇新闻,同时向四川非遗等平台投稿6 篇,稿件阅读量累计超过三万余次,加大成果宣传力度,拓展成果宣传渠道。

桃坪羌寨实践教学

课题研究助力成果升级。结合多年实施非遗研培计划的经验,学院在2021 年正式申报并立项中国艺术职业教育学会课题《中国非遗研培视角下的非遗就业工坊人才培养模式研究》申报。

送教下乡助力乡村振兴。学院立足羌族文化保护传承的工作目标,与阿坝州、北川县羌族地区形成帮扶合作,组织学院舞蹈、音乐等专业教师“送教下乡”,在当地免费开展实践教学活动10 余次,培训社区民众200 余人,帮助当地传承人学习新的演出剧目和表演技巧,形成新的发展理念和工作思路,为乡村文化振兴和旅游发展提供助力。

汇报表演