2015 年,云南艺术学院成为中国非遗传承人研修培训计划首批试点院校之一,迄今已完成研培班13 期,累计培训学员600 余人。结合自身优势与特色,采用“厚根植、转思维、重创新”的教学叠加体系,旨在提高非遗传承人的审美素养与传承创新能力。自2017 年起,学院与大理传统工艺工作站(周城扎染、剑川木雕、鹤庆银器)达成合作共建关系,组成专业教师团队针对不同工艺方向完成实地教学6 期,培训学员100 余人,完成创新作品研发300余项,完成相关课题立项10 余项,初步形成了“培养+ 共建+ 集群”的研培模式。

一、基本情况

结合文化和旅游部办公厅、人力资源社会保障部办公厅、国家乡村振兴局综合司《关于持续推动非遗工坊建设助力乡村振兴的通知》要求,云南艺术学院依托自身特色与优势,积极承担起设计赋能乡村振兴的责任与使命,带动非遗传承人增收脱贫,扩大创业范围,提升核心竞争力。2021 云南少数民族传统工艺(金属、扎染、木雕)传承人研修班面向全国择优招收了20 名具有一定设计、开发、运营能力的传承人和从业者,以及在脱贫攻坚阶段取得相关成就的行业带头人。将学员依据工艺种类,划分为金属锻制技艺、扎染技艺、木雕技艺三个项目组。此次研培共设文化素养、艺术审美及设计创新三个模块,内容包含名家座谈、实地访谈、参观考察、联合创作、展陈创新等,旨在根植工艺基因、增强文化自信、激发传承活力、拓延设计视角、提升工艺品质,以非遗为点,带设计赋能为面,助力乡村振兴。

集体合影

二、经验做法

本期研修班由云南艺术学院副校长陈劲松教授担任项目负责人,由设计学院党委书记于光荣、设计学院院长万凡教授、副院长杨凌辉副教授、设计学院办公室主任成清琴、教学管理科科长李卫兵、产品设计专业系主任游峭副教授、副系主任赖军副教授等负责项目执行。此次研培教学团队共有23 名教师,其中主讲教师12 名,含国家、省级非遗代表性传承人2 名,教授6 名,副教授4 名,辅导及后勤管理教师8 名。此次研修培训课程主要包含以下三大板块:

(一)文化素养

培训根据工艺门类,精准靶向对应的专家主题讲座,授课内容包括非遗保护与原理、白族扎染历史与工艺流变、鹤庆银器造型衍变与创新、剑川木雕表现题材与技法、设计审美与评价、传统造物智慧与格物致境等,让学员在熟知非遗保护相关政策与原理的基础上,感受传统工艺内在的文化与艺术特质,知其根脉与流变,感受当下社会的审美倾向与美学风格,建立工艺创新转换的思维意识与设计准备。

(二)考查访谈

考查交流是研培教学中设计实践的重要环节,我们在考察方案设计中就不同的工艺方向有针对性地进行了多元差异化的考查选择,以扎染工艺为例,考查交流对象既有以传承扎染传统工艺为重心的璞真扎染博物馆,又有以现当代生活美学重建扎染与生活方式创新的蓝续扎染工坊,学员在考察中既能感受到传统工艺基因中厚重的历史积淀及传承发展的古老链接方式,又能在契合现代社会发展进程中找寻到传统工艺新生与活力的创新转换模式。

(三)专业实践

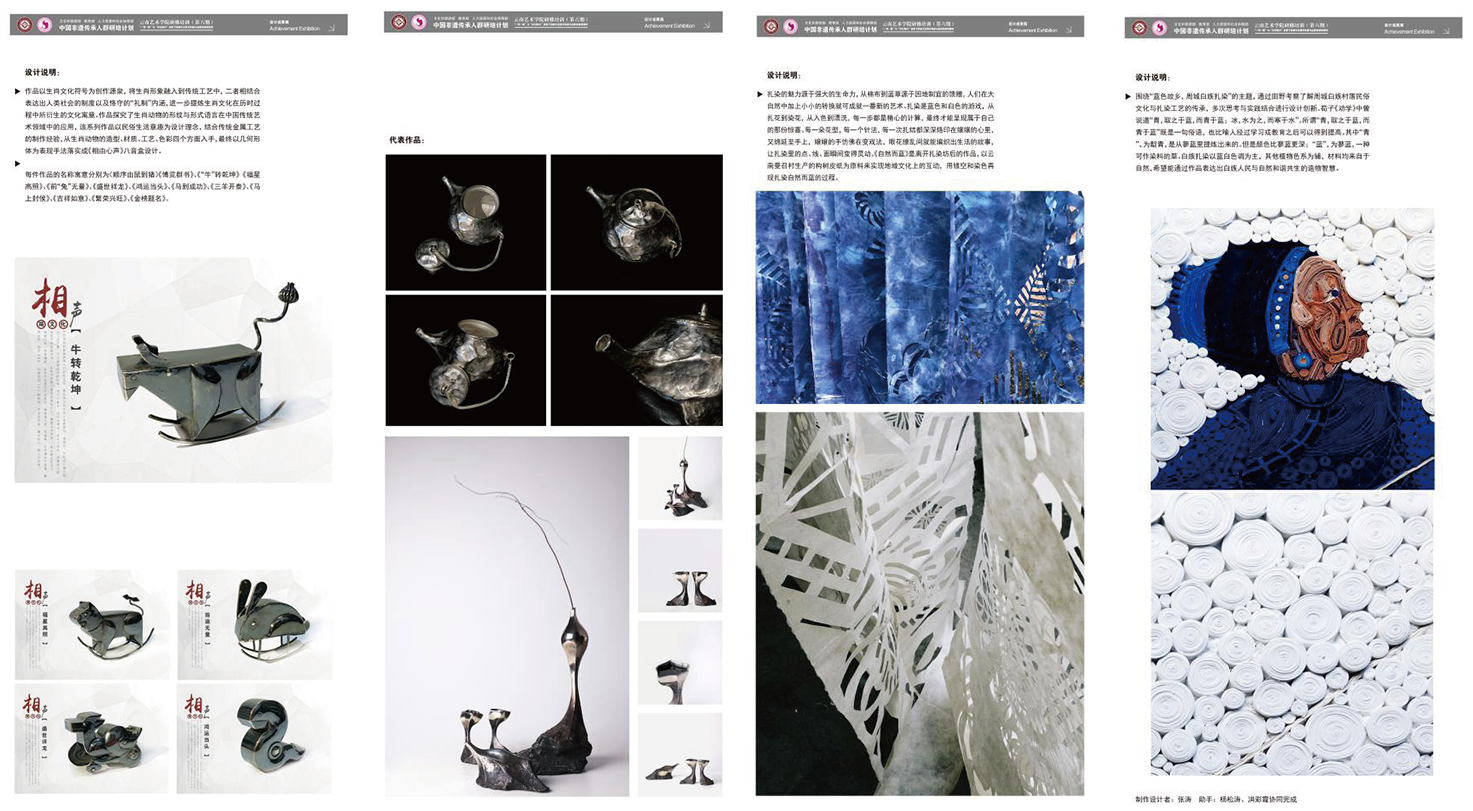

在本次研培学员成果创作环节,我们采取了“模块引导+ 设计介入”双效并轨的机制。即由相关专业背景的教师团队组成不同的工艺模块教学小组,通过案例分析、实物鉴赏及材料与工艺创新融合实践等方式,引导学员在保留自己原初作品创作理念下适时、适度地介入艺术与设计的新形式与新载体,共同探讨作品的艺术审美与社会经济价值之间的共融新生。

在学员管理上,注重“以学员为中心、以培训为重心、以成果为核心”的原则,学员通过学习手册可以精准了解到研培主题、专家讲座主题、阶段课程对应内容、教师团队及分管详情、调研访谈对象、设计实践方向、学员管理与后勤服务细则等内容。系统细致地帮助学员完成研修研培任务。

研修课程之余,学员仍热情不减,自发组织了学习心得交流、作品艺术沙龙、才艺展示等活动。基于结课问卷调研数据显示,本次研修培训学员的满意度达到了99%,学员总计完成结业创作作品80 余件,与入学之初的作品相较,在创作理念、材料与工艺融合创新、设计转换高度等方面均有明显的提升。

实地考察

三、研培成果

(一)与地方政府群力群策,以手工艺助力乡村振兴

受大理白族自治州中级人民法院委托,学员产品设计专业系主任游峭副教授带领由专业教师组成的“乡村实干团”与大理州南涧县政府合作,围绕“设计赋能乡村振兴”的方向,围绕产业兴旺、非遗研培、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴诉求,为南涧县乐秋乡米家禄村量身定做了《十个“一”举措与五方振兴》的米家禄乡村振兴计划。其中,“民族文化+ 非遗技能培训”是该计划中推动产业振兴的重要环节。基于我院长期的研培工作经验与成效,结合乐秋乡在地资源情况,实干团构思了“非遗工坊+ 一户一品”的“技艺”与“农副产品”双推进工作方法。截至2022 年11 月,“红兴之路”乡村振兴计划已为当地村集体经济带来直接受益近80 万元,间接性政府二期建设投资680 万元,期间,三个传习工坊共培训村民近130 余人次,接待参观体验人数近6000 余人。项目受到当地政府的高度肯定,同时也受到人民日报、新华网、学习强国等多家主流媒体报导,推广效应良好。

(二)教学相长,研培成果百花齐放

在学员成果方面,学员李月周研培作品“瓦猫银壶”获第三届“天工杯·工艺美术”金奖;学员李福明通过研培学习后与云艺合作开展地方研培工作3 期,培训学员80 余人,共解决就业200 余人,带动银器技艺传人近500 人,2022年李福明获大理州乡村振兴杰出人才“州长奖”;2017 年由云南省文化厅、大理州政府,中央美术学院、云南艺术学院,大理市璞真白族扎染有限公司、剑川县兴艺古典木雕家具厂、鹤庆县李小白文化传承有限公司合作建设大理传统工艺工作站,研培工作与产学研工作得以长效开展,带动银器、扎染、木雕等技艺传人近千余人参与生产,年产值1.6 亿。

(三)教学研究取得一定成果

从研培工作开展至今,云南艺术学院设计学院产品设计专业教师团队依托研培工作的成效共发表非遗项目论文20 余篇,获国家艺术基金非遗培训类项目立项2 项,获国家社科基金非遗研究类项目立项1 项,获省级非遗课题研究立项10 余项,获国家级大创项目银奖1 次,铜奖2 次。2019 年产品设计专业入选国家级项目教育部一流本科专业建设“双万计划”项目,2020 年《云南特色民间工艺》获评国家级项目国家级线下一流课程。实现了以非遗手工艺研究为核心的产品设计专业教育教学体系的系统性建设。

学员作品展示