【热点回顾】

评书艺术如何传承?说书人转战网络寻求新生机

昨天(11日),著名评书表演艺术家单田芳因病离世。“世间再无‘且听下回分解’”“一个时代结束”成为许多人在悼念这位老艺术家时的感叹。作为一门历史悠久的艺术形式,评书还在,只是和大师云集的时代相比,演出场次少、名角缺位,让这门艺术失去了往日的光彩。

书馆少,两个巴掌就数过来

“对面审贼”是一句行话,说的是演员和观众面对面表演,观众就围在演员身边盯着看的一种表演关系。评书艺术,从发轫至今就是这样的一门艺术。不过在北京,评书书馆“对面审贼”传统的回归,并不算久远。

2007年9月15日,著名评书表演艺术家连丽如在西城区第二文化馆开张宣南书馆,标志这一传统正式回归。整11年过去了,宣南书馆还在,但整个京城的品牌书馆加在一起也就1个巴掌多一点儿。

除了宣南书馆,连丽如与夫君和弟子们还一起开办了东城书馆、国如轩书馆。此外,还有田占义、武宗亮领衔的五里坨书馆;马歧领衔的康龄轩书馆;北戏老师张怡领衔的北戏书馆、平谷书馆;北师大附属实验中学美术老师吴荻领衔的澄书馆。可以说,这数的过来的几个书馆和演员已经是北京评书界的全部了。

评书书馆还难谈“市场”二字。书馆场地多为政府部门或文化机构免费支持,来听书的观众只需花上四五十元,或者干脆免票。并非没有更多人愿意提供低价或免费场地开书馆,连丽如就接到过来自天津和北京其他场所的邀约,但她都谢绝了,“没有那么多演员啊,难以分身”,她感慨。

书馆少,专职演员也不多。以传承状况最好的北京评书来,连丽如和先生今年都已经77岁了,平日里跟着二老最多的王玥波、贾林、梁彦、马剑平、唐柯当中,梁彦的本职工作是出版社编辑,王玥波的本职工作是相声演员,唐柯的本职是大鼓书演员。他们几个人,每周要演出八场、教学两场,同时还要去电视台录评书节目、整理出版书籍、参加巡演。如此繁忙,确实难以再开设更多的固定书场。

就连各大专业院团里,评书演员也成了稀缺资源,要么压根没有,要么掰着手指头就能数过来。至于有影响力号召力的名角儿,更是罕见。

名角少,人才培养需要积淀

曾经以文艺范儿吸引了一批粉丝的澄书馆,已经两个多月没举办过演出了。最后一次的演出,不是在他们的固定场地当代MOMA,而是在朝阳9剧场。

“不是场地问题,而是我太累了。”澄书馆老板吴荻身兼演员和跑堂。一部《西游记》他说了7年才说完。“说完这一部我就感觉很累,我自己是比较随性的人,不想一下弄伤了,就改变了演出方式。”他的改变方式,是不在固定的场所说固定的长书,而是改为与音乐等其他艺术形式一起,通过跨界表演,以另外一种方式传播评书。6月在菊隐剧场、7月在朝阳9剧场各安排了6场之后,吴荻就进入了休眠期。

说长书,是考验说书人艺术功力之所在。《西游记》《三国演义》《隋唐演义》《西汉演义》……看看这些评书艺术传承下来的经典书目,哪个不是鸿篇巨著。艺人说书,不能靠背,而是要在把内容烂熟于心,之后再旁征博引增加新的知识点,最后一环是现场发挥。连丽如自17岁在天桥“刘记”茶馆登台至今说了一辈子,到今天仍然感慨“太难了。”直到57岁那年,她的夫君才半认真半玩笑地说她“你现在会说书了。”

王玥波在宣南书馆说了11年,去年才得到曲艺界前辈李金斗的肯定,“玥波气质好、口甜(指他的北京话说出来好听)。”

连丽如的徒弟梁彦说,评书艺术全靠一个人,一张嘴却要说尽人间万象、世间百态,没有几年十几年的功夫是无法登台的。老一辈艺术家们一天三开箱,如今的演员们一周才能说几回啊,舞台实践严重不足。要从登台成长为“角儿”,那就更难了。

不仅演员的养成周期长,观众培养的周期也长。按照目前大部分书馆的演出频率,每部书每周才能说上1至2个小时,一部《三国演义》就需要约10年时间。

开直播,网络上寻求新生机

虽说能坚持走进书场的观众不多,可今天,听评书的观众却在另一个渠道逐渐增多。

3台摄像机、1个导播台,1个4G编码器,实时拍摄、实时上传……这是评书在直播。每周日9时30分至11时,五里坨书场都会准时开通网上直播。

五里坨书场的运作方、立山文化传媒公司总经理陈亚璐说,网络直播,本也是无奈之举。书场虽说位于四合院里,环境优美,但地理位置偏僻,且现场室内仅能容纳40位观众,这两个先天条件决定了它无法聚拢来更多的观众。

2016年1月,五里坨书场进行了第一次网络直播尝试,没想到有超过1万的观众实时收看,这给了大家很大的信心。经过两年的运转,从今年1月起,五里坨的评书直播开始井喷。每周上午在线观看人数都不低于30万人,最高纪录曾有22家平台同时直播,在线观众232.8万余人。

挖掘网络资源,似乎在年轻说书人中正在悄悄形式一种自觉。今年刚从北京戏曲艺术职业学院毕业的田珺,签约了VIVA畅读平台,眼下正在录制《包公案》和《八仙传奇》。她说,“已经各录了20集左右,录到30集时就打算通过畅读、蜻蜓等平台共同推出。”

虽说现场表演是评书传承的根本,但利用网络先聚拢观众,也许不失为一次曲线救国的尝试。就如五里坨书场,现在每周都能迎接专程来看直播现场的网上粉丝。看到年轻人的努力,也许驾鹤西去的老艺术家们会感到些许安慰吧!

(以上来源:北京日报李洋 2018-09-12)

著名评书表演艺术家单田芳离世 评书艺术传承发展面临挑战

据中国之声《新闻晚高峰》报道,著名评书表演艺术家单田芳昨天(11日)在北京去世,享年84岁。单田芳1954年走上舞台,说书60余载,听众多达6亿。2012年,他获得中国曲艺牡丹奖终身成就奖。他的代表作《三侠五义》《白眉大侠》《隋唐演义》《水浒外传》等,伴随了好几代人的成长。

很多人感叹说,单是听到单田芳这个名字,就仿佛能听到他的声音。不少粉丝遗憾地表示,单田芳先生一走,“再也没有‘下回分解’了”。单田芳先生的一生富有传奇色彩、精彩绝伦,这位老艺术家生前一直致力于把评书这门传统艺术传承和发展下去,让这一宝贵的非物质文化遗产历久弥新、源远流长。

单田芳略带沙哑又极富个性的声音,想必很多人都再熟悉不过了。一抖扇子、一拍惊堂木、一亮嗓子,一说,就是半个世纪。曾经有人计算过过去的最高纪录,一天就有1.2亿听众在听单田芳说书。如果把单田芳先生讲过的超过100部作品每天播出一小时,可以连续播放整整30年。

单田芳1934年出生于辽宁一个曲艺世家,上世纪60年代在鞍山一举成名。后来有人推荐他上电台,这让单田芳很高兴,因为电台的影响力更大。他所播讲的评书,风行全国几十家广播电台。

1979年单田芳在广播里播讲评书《隋唐演义》。那一年,他45岁。从茶馆、书场到广播节目,评书的传播场所变了。为了效果更好,单田芳果断地给这个传统书目做了“大手术”。他认为《隋唐演义》的书比较长,如果从头说到尾要几百集。因此要精简,压缩成精品。

单田芳说,评书,一定要与时俱进。从传统茶馆到电波再到电视荧屏,从艺60余载,他共录制了广播和电视评书110部,超过12000集,甚至还尝试了做给儿童的动漫评书。

在他看来,时代变了,评书需要通过新的媒体传播才有生命力。单田芳书场多达600家左右,人们在任何地方都能听见。

单田芳先生把一生都献给了评书,也收了很多弟子,要把他热爱的评书这一非物质文化遗产传承下去。他的徒弟之一苗霖说,单老师平易近人,他到大学里讲座,没想到自己简单一句“我热爱评书,您能给我指导指导吗”,就开启了一段师徒情分。

“他说‘这样,你以后就到我家来学吧’。我一开始以为是个玩笑话,但后来他真的给我留了地址和电话,倾囊相授不收取任何费用。他一直说,希望我把评书传承下去,让更多年轻人接受。”苗霖回忆说。

传统评书和相声等曲艺一样,都来自民间堂馆表演,已流传数百年。早年间,百姓们结束一天的劳作,到茶馆沏壶茶、听段书,是种绝佳的精神享受。到了上世纪八九十年代,广播电视评书辉煌一时,午饭晚饭时分,常能见到百姓端着饭碗站在电线杆大喇叭下或是街边收音机旁听评书的场景。

不过如今,评书这一行却是日渐式微。在中国曲艺家协会副主席吴文科看来,多种媒介兴起、娱乐方式变多、行业后继无人,都是评书这门传统艺术逐渐沉寂的原因。“‘预知后事如何且听下回分解’,你今天听完这一回,明天还有时间来这听吗?我们的生活方式发生变化,有了广播、电视、互联网、手机,客观来讲文化娱乐方式多样化了,听评书只是娱乐方式之一。”

传承是传统艺术发展的关键,没有传承,传统艺术也就没了依托,更谈不上发展。评书演员孙一曾忧虑地说:“30年后可能就没有人说评书了。”这话绝对不是危言耸听。吴文科认为,年轻评书艺人缺少历练成长的环境——传统舞台。在城市和农村很少看到有书场、茶馆专门说评书。评书的创作人才尤其是表演人才,不是拜在名师门下就可以一下子成为名家,而是需要在书场里长年累月甚至经过十几年一句句磨炼,才能说出个名家。而现在,没有这个“磨刀石”。

如今学评书的年轻人越来越少,在吴文科看来还有一个重要原因,即我国曲艺行业缺乏正规的教育体系,难以让曲艺通过正规的文化教育、集约式的人才培养来传承。

(以上来源:央广网责任编辑 2018-09-12)

印象鞍山APP本报报道点击率过10万,并且有很多微博微信网友都发文怀念单老。

网友中,男性网友对单田芳的怀念情感更为热烈,很多男生表示,很少有艺人离去会让自己这样难过,自己童年是听单田芳的声音长大的,《白眉大侠》、《龙虎风云会》、《童林传》、《乱世枭雄》等等,在评书里面学着做人、做事,当时早上听、中午听、晚上听、天天听,一直到上大学,才意识到,潜移默化中,正直、仗义、助人、豪爽的品质已经深入骨髓。

读者张鹏表示:“看到《北方晨报》报道单老逝世的消息后感到十分悲痛,小时候就是听单老的评书长大的。那时候,只要是单老的评书一说,就连吃饭都顾及不上。单老的艺术一直在感染着我。希望你们的记者能从北京那边传来单老后事的一些新消息,我将时刻关注。同时,也希望老人家一路走好。”

在不少人心中,单田芳是不靠年龄而成为艺术家的业界泰斗,昨天一大早,很多人在上班的路上都是听着单田芳评书,一些人说,小时候经常听,后来因为家庭和工作比较忙,听得机会就少了一些。这次突然听说单老离世,那种怀念的感觉让人不由自主地想要下载单老的作品。这些作品承载了几代人的回忆,不知道听过多少遍了,那略带沧桑的的声音仿佛一直环绕在耳畔。

有的人因为听了单老的评书,小时候就想长大了去练绝世武功,一晃自己也过了不惑之年,虽然没有学习武术,但侠肝义胆会留在记忆里。

还有海外的网友说,自己初中时候有了一个小收音机,中午回家路上听《隋唐演义》、《三侠剑》,上大学放假回家,经常在出租车上听他讲的《乱世枭雄》。后来留学到了国外,没钱也没啥娱乐,经常一边玩游戏机一边听单老的评书,然后在他沙哑的嗓音中入睡。不是东北的孩子可能不会理解。

有人说自己小的时候有一次想要回家听单田芳的评书,但是忘记了带家里的钥匙,急得火烧火燎,最后是蹲在别人家的窗户根下面听完的评书,听完之后才回的家。因为当时没有重播,一旦错过就不会重来。好在当时大家到了这个时间段都会打开收音机听单田芳的评书。

很长一段时间,仿佛走到哪里都是单老的声音,商店、饭店、公交车、出租车等等,有网友说,小时候自己有边听评书边写作业的习惯,到现在大家都觉得评书是写作的最佳启蒙,写人写事要用的人物描写、场面描写一应俱全,说古论今要讲的道理鲜活生动。

(以上来源:北方晨报责任编辑 2018-09-13)

【数据分析】

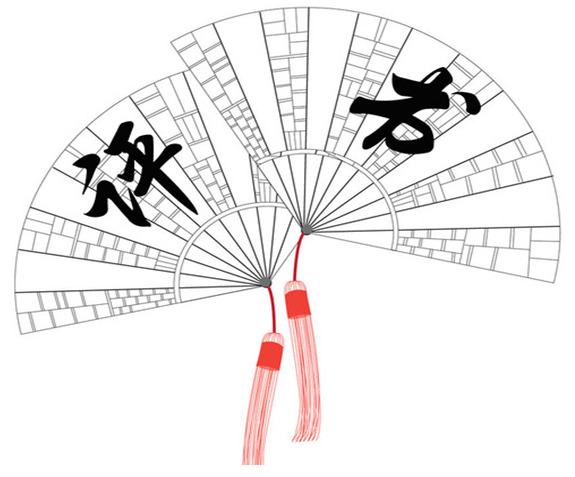

西方诗人在市井人群中弹奏着里拉琴,吟唱着荷马史诗,讲述着特洛伊战争和木马记,讲述着海伦的美丽。而东方的评书家们手持折扇,传颂着那个东汉末年兵荒马乱的年代,让人们知道赤壁临江的那把大火,让人们知道,就算是君王也可以有桃园结义的兄弟,吕奉先也可以冲冠一怒为红颜……评书,是独属于中华民族的浪漫。说书人,是连接浪漫与现实的纽带。

传承是评书艺术发展的重要内容。如果没有传承,传统艺术也就没了依托,更谈不上发展。评书艺术,多是师傅带徒弟的传承模式,很多评书都是口头传授,有的没有留下任何文字和视频资料。而目前评书传承人,屈指可数。因此,评书要生存,继承是根本,应当积极传承老一辈艺术家口传心授的艺术精髓。做好传承工作不只是发展需要,也是评书能否存在下去的关键。

传承基础上的不断创新是评书传承的关键。在网络时代,评书艺术能否繁荣发展,在于传承基础上的不断创新,以适应新时期的大众需求。“互联网+”评书,一是要不断提升作品质量,丰富其内容和精神内涵,增加艺术含金量;二是以网络为载体,用鲜活生动的语言传承传统艺术,避免将评书等同于“有声小说”;三是评书要适应网络传播的特点与规律,其播出时间、结构设置等都需要设计好。

|