可复制的"百年老字号"百老汇

最近在纽约百老汇,有一部很受欢迎的原创音乐剧《Something Rotten》。这部新剧虽然是今年4月22日才正式开演,但已经在百老汇票房热门排名里排到第8位。在百老汇并不长的热门列表里,几乎每一部的名字都已全球闻名。不仅有早已享誉世界的《妈妈咪呀!》《芝加哥》《狮子王》《剧院魅影》等名剧,还有由“谢耳朵”吉姆·帕森斯这样的明星主演的剧目。

直到看了中国国内的新闻,才知道这部音乐剧是由中国的华人文化产业投资基金领衔投资出品的,中文名字叫《贵圈那点事儿》。它引起关注是因为在今年美国戏剧领域的最高奖托尼奖评选中,这部剧获得了10项提名,最后获得了音乐剧最佳男演员奖。对于中国文化产业来说,这是走出去的一大步。

然而我更看重的是亲临剧场的体会,我选择了一个下雨的工作日去看这部音乐剧,在能容纳1530人的圣詹姆斯剧院里也仍然是完全满座。它讲述了在1590年的英国,当戏剧爱好者们都在追捧文艺复兴时期的摇滚明星“莎士比亚”的时候,两个戏剧界新人尼克和奈杰尔兄弟俩为了从莎士比亚那里夺回票房,在一个预言家的指点下,开创出了一个同时包含了唱歌、跳舞、表演的新戏剧形式,发明了音乐剧。这部剧用喜剧的方式回顾了莎翁的经典,再现了美国的音乐剧历史。两个半小时的演出中,包袱连连,观众从头大笑到尾,收获掌声无数。

今天人们口中的“百老汇”,已经不仅是一个演艺产业集聚区,也是一个在全球都有票房号召力的舞台界“百年老字号”,还已经成为了一种商业演出的成功运作系统。

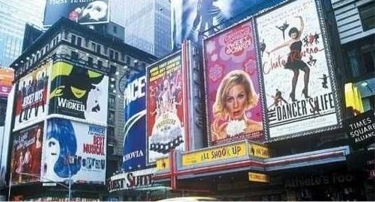

作为演艺产业集聚区,百老汇成为历经100多年都未见得衰落的成功范本。它在地图上是纽约曼哈顿的一条长达25公里的大街,其中围绕着第44到53街的内百老汇核心剧院集聚区域,向外先后扩展出外百老汇和外外百老汇,密集地聚集着数十家剧院,常年表演着近百部的音乐剧和舞台戏剧。

从19世纪中叶,音乐剧的创作和集聚就在美国开始了。与创作者们的集聚相应的,保护版权和其他权益的各种法规出台、演员工会成立、相关管理联盟建立起来,早在20世纪20年代,百老汇就迎来了它的鼎盛时期,每年有上百部新的原创剧目上演。根据统计,百老汇半数以上的票都是纽约之外的美国本国和外国游客购买的。百老汇不仅是游客们到纽约要看的一个重要景点,也是纽约经济收入的主要来源之一。

如今的 40 家主要剧院都由“百老汇联盟”管理,这些剧场的座位都在500人以上,大约 500个到 1700 个左右。尽管近三十年来人们不断唱衰百老汇,2014年仍然是百老汇史上观众人数最多、营业收入最好的一年。从2014年1月5日至12月28日整个统计周期中,百老汇剧场观众累计超过1300万人次,比2013年增长13%,总收入达到13.62亿美元,比2013年增长14%。尤其是这些数字并没有包括40家剧院之外的众多外外百老汇和500人以下小剧院的演出情况。据说仅在2012~2013年,百老汇为纽约市经济的贡献超过110亿美元,为当地提供8.6万个工作岗位。

对于从事舞台剧和音乐剧行业的人来说,百老汇就意味着成功。人们相信能够在百老汇,尤其是内百老汇上演的剧目,在艺术和商业上都是非常成功的。百老汇的成功剧目不仅在当地表演,还经由管理公司介绍到世界各地巡演,并推出了巡演国家当地语言版的演出,比如《猫》《妈妈咪呀!》等很多剧目在中国都推出了中文版,也获得了很高的票房。而很多虽然是外外百老汇的剧目,因为冠以“百老汇”的名号,在全球各地演出时也仍能获得热捧。

对于音乐剧演员来说,如果能够登上百老汇的舞台,即使只能当配角,也是成功的。所以和怀揣明星梦的人们在好莱坞扎堆一样,在百老汇在聚集了许多想要登上这个舞台的演员们。我曾经在美国的邮轮和各种场所的驻场演出中,看到歌手一个人连唱带脱口秀,一个人能撑一整晚的精彩表演,他们几乎都曾是百老汇的音乐剧演员。

对于百老汇的剧目来说,《贵圈那点事儿》这部刚上演不到两个月的新剧只是迈出了万里长征的第一步,也是走向成功的第一步。目前雄踞热门榜第一位的《摩门之书》在2011年正式开演,仅仅两年就让它的制作公司市值达到3亿美元,还在2013年时,这部剧就实现了每周160万美元纽约驻场演出票房以及160万美元巡演票房。更不用说《剧院魅影》这样的“常青树”。它在全球三大演出中心之二的纽约百老汇和伦敦西区都常年演出,从1986年开始在伦敦西区演出,到2010年10月演出超过1万场;而在纽约百老汇的演出到2012年2月11日也达到第1万场!如今,它还在长盛不衰地表演着。据说,《剧院魅影》在1988年百老汇上演时的投资1200万美元,但连演了27年,它的全球总收入已经超过了60亿美元,全球有1.4亿人看过这部音乐剧!

百老汇的剧目生产已经发展出了成熟的可复制模式,但作为演艺产业集聚区的百老汇是无法复制的。政府提供扶持政策建立演艺产业集聚区不难,但是能够生产出带来票房的作品才是这个区域存在下去的根本。而今中国面向商业演出市场的剧目能演到百场的都不多,甚至很多应景的剧目只演出一次。面对百老汇的成功,怀揣着成功进入百老汇的希望,我们应该汲取的,恐怕不是照搬一个园区,而是探寻如何才能造就百年精品的百老汇商业戏剧精神。

(以上来源:中国演艺科技网)

解读百老汇的商业模式

在百老汇,音乐剧投资高昂,但更加残酷的事实是,每五部新剧也仅有一部能够盈利。然而,这一部戏的成功足以覆盖其他投资的失败。因此,百老汇也成为“天使投资人”的诞生地。但是,百老汇百年不倒的成功秘诀不仅仅与资本和市场有关。

在百老汇,音乐剧投资高昂,但残酷的事实是,每五部新剧也仅有一部能够盈利。然而,这一部戏的成功足以覆盖其他投资的失败。如《歌剧魅影》25年来全球票房超过32亿美元。这种投资回报,已经无法用传统概念的投资回报率来衡量了。因此,百老汇才成为“天使投资人”的诞生地。

“天使投资人”一词,是20世纪早期,由百老汇内部人员创造出来的,用来形容那些赞助百老汇高风险创作的富裕投资人。后来才被引申用于其他投资领域,泛指“高风险高收益”的早期风险投资。那么,为什么会是这样呢?我们先看看百老汇现在的情况。

一方面,音乐剧制作,其投资额不仅庞大,而且还在不断增长。如上世纪70年代,百老汇音乐剧的投资额在几十万美元数量级;到80年代已上升到百万美元级;90年代则达到了千万美元级。而2011年百老汇新剧《蜘蛛侠》投资额达到6500万美元,堪称史上最昂贵的音乐剧。

但另一方面,高额投资的背后,更残酷的事实是:即使在百老汇,每五部新剧也仅有一部能够盈利。然而,这一部戏的成功足以覆盖其他投资的失败。如《歌剧魅影》连演25年,全球票房超过32亿美元,超越《阿凡达》成为当之无愧的票房冠军;音乐剧《猫》连续上演21年,全球票房20亿美元;《妈妈咪呀!》上演13年,全球票房已达20亿美元。

这些经典剧目的投资回报,已经无法用传统概念的投资回报率来衡量了。因此,音乐剧产业从诞生那天起,实际上就与“天使投资人”的支持密不可分,制作人最主要的工作之一就是取得投资人的支持。

这种投资方式从戏剧制作出发,是因为从国际经验来看,戏剧制作更具特殊性:专业性更强、风险投资的特性也更强。这也是百老汇和伦敦西区的上市公司并不多的原因。当然,上市公司不多并不表示戏剧制作就是一个封闭的市场,各种其他形式的金融资本早已渗透进来。这也是为什么被誉为世界金融中心的纽约和伦敦,同时也是世界音乐剧的中心。这并非历史的偶然,华尔街和百老汇、金丝雀码头和伦敦西区,它们本身就是相辅相成的。

由此可见,百老汇与资本的结合已经有了上百年的历史。而这其中,倪德伦家族就是一个典范。

倪德伦家族

倪德伦家族Nederlander Organization是百老汇大街上的第二大剧院管理公司。1912年戴维·T·倪德伦买下了底特律歌剧院99年的租约,此后又管理了两家底特律剧院,然后逐步拓展至百老汇剧院。目前倪德伦家族在百老汇已经拥有了9家剧院,仅次于舒伯特家族。

作为一家有着百年历史的家族企业,倪德伦虽然没有上市,却熟知与战略投资人和金融投资人合作的重要性。举个例子来说,在进入中国市场时,倪德伦家族就拉来了金融投资人“美国国际保险集团”AIG和战略投资人“特玛捷票务公司”TicketMaster来分担风险和分享收益—“内容与资本的结合一直都是百老汇成长的原动力”。

内容为王

虽然百老汇需要资本市场的大力支持,但“内容为王”才是百老汇和伦敦西区不变的主题。倪德伦家族本身就是百老汇知名的音乐制作人。

家族事业奠基人戴维·T·倪德伦的大儿子詹姆斯·M·倪德伦曾亲自制作200多部音乐剧,被称作“百老汇最后一位见证者”,并在2004年获得“托尼终身成就奖”,是百老汇音乐剧界无可争议的教父。戴维的另一个儿子大罗伯特·倪德伦负责管理倪德伦家族“纽约大都会”以外的剧院及衍生业务,并以勇于为那些制作周期长达两年、投资多达1500万美元以上的音乐剧买单而著称。

公司最核心的资产是那些备受欢迎的百老汇经典剧目,如《美女与野兽》、《狮子王》、《国王与我》、《屋顶上的提琴手》、《发胶明星梦》、《芝加哥》、《日落大道》等。

用经典剧目来控制老旧剧场、聚合资本

随着时间流逝,明星制作人的影响力在逐步减弱,内容也可能不被市场认可—人类总会面临创新枯竭、生老病死及财务困境等问题。在这个过程中,欧美市场上会出现一些历史悠久、但盈利能力衰退、需要改建或扩建的老旧剧场。

而倪德伦家族除了专注自己的内容制作以外,还偏好用强大的内容制作能力来控制这些现存的老旧剧场,再用庞大的剧场资源来吸引更优秀的制作人。

这些老旧剧场通过与倪德伦家族签定“长期的租赁或托管协议”,获得了再次上演倪德伦家族拥有的“经典剧目”的机会,而经典剧目的上演提供了“稳定的现金流预期”,并由此激活了剧场的“再融资能力”—经典剧目的上演总能吸引私人投资者、基金投资人和银行的关注。此外,现代金融市场上“文化产品的证券化”也为制作人和剧院管理者提供了更多样化的“金融选择”。

新注入的资本被用于改建和扩建剧场,而倪德伦家族则以最低的成本控制了这些装修一新的剧场。

除了“租赁和托管”,倪德伦家族也会参与“剧院收购”,并利用“剧院与剧目结合”后的“稳定现金流”为收购行为融资。

这整个过程其实就是,被独立制作人控制的分散剧院逐步向某些财团集中(这些财团通常也由制作人起家),并通过规模效应的发挥,来聚合更多的资本。

跨区域扩张

倪德伦家族除了不断扩大可以控制的剧场,另一方面,在扩张方向上,更青睐于跨区域扩张(与舒伯特家族主要投资百老汇剧场不同)。家族除了百老汇的9家剧院,他们还拥有17家美国剧院和3家伦敦西区剧院。

而且他们还利用纽约之外的巡回演出来历练新剧。如倪德伦家族在芝加哥和底特律各有一个院线联盟,这两个院线主要上演倪德伦家族准备登顶百老汇的新剧和从百老汇撤换下来的剧目。“不到百老汇就可以欣赏百老汇的音乐剧”,是倪德伦家族扩张剧院版图的主要口号。

近年来,倪德伦家族更把事业半径延伸到亚太等新兴市场国家,戴维的孙子小罗伯特·倪德伦于2005年与“中国新世纪剧场管理公司”合作成立了“倪德伦东方百老汇公司”,双方协议由倪德伦家族负责提供内容,“新世纪公司”则负责拓展中国区的院线管理业务。

剧院之外,倪德伦家族还涉足了体育赛事、电视广播和有线电视节目制作等领域,并开发了户外现场演出业务,签约歌手包括U2、席琳·迪翁、芭芭拉·史翠珊等。

从百老汇到全世界,倪德伦家族凭借“以内容为核心的剧场资源和资本资源整合能力”扩张着业务版图。

(以上来源:中国经营网)

中国式百老汇如何走?

如何才能把中国的剧院和演艺中心变成“东方百老汇”?百老汇和伦敦西区的发展轨迹显示,要充分发挥演艺中心的聚集效应,内容的聚集比建筑群落的聚集更重要,内容与资本的结合,以及在此基础上形成的以中小剧院为主体的梯级剧院群,不仅能够推动文化业的发展,还能够通过辅助收入的创造带动周边产业群的发展,实现投资方、制作方、消费者与地方政府的多赢。

衍生收益盈利模式:中国式百老汇市场化的关键

有了以内容为核心的资本平台、有了以中小剧院为主的梯级剧院平台,中国式百老汇最终能否实现市场化运作,关键还在于衍生收益空间的挖掘。

在欧美国家,非盈利性剧院的收入主要来自票房收入、公司赞助、公益捐赠和政府补贴,而商业剧院则主要来自票房收入、场地租赁、公司赞助、版权收入、衍生品销售和餐饮服务等。其中,票房和场租之外的衍生收益成为重要的收益来源,尤其是在百老汇和伦敦西区,每1美元票房收入能够带动3-4倍的附加收入,贡献4-5倍的经济效益。当然,这些经济效益并不是全部由剧院集团获取的,实际上,由于历史原因,伦敦西区和百老汇剧院自身的商业面积较小,尤其是伦敦西区,密集的布局使每家剧院通常只有2-3个吧台和几个零售柜台。也因此,剧院集团的主要收益仍来自票房、场租、赞助和版权。

但对于全球最大的演唱会主办公司和第二大演出场馆运营商Live Nation来说,由于垄断性的版权收益较少,所以,衍生收益的贡献就成为盈利的关键了。Live Nation旗下有100多家演出场馆,每年举办上千场演出,这些演出除了能够创造场租和票房收入外,还贡献了食品饮料的销售收入、停车费、包厢费、场地广告收入、场地冠名收入等。其中,餐饮等现场消费贡献了公司息税折旧前利润(EBITDA)的43%,赞助费贡献了24%,票务(手续费及折扣返点)贡献了17%,其他收入(停车、存包等)贡献了20%,而票房买断的主业则侵蚀了4个点的利润。换句话说,Live Nation纯粹的演出收入是亏损的,赞助费和餐饮等现场消费才是利润的主要来源,即,公司以承担演出亏损为代价,聚集了大量消费人群,但如何从这些消费群体中挖掘更多的价值,决定着公司能否实现盈利。

对于中国的剧场业来说,未来的收益结构将介于两者之间:一方面,经典剧目本身的票房和版权收入是有盈利空间的,中文版《妈妈咪呀!》首轮演出即获得8000万元的票房收入也已充分证明了这一点;另一方面,衍生消费空间的挖掘潜力仍很大。

与伦敦西区不同,国内新建场馆大多具有几倍于自身面积的商业空间,可以满足被剧目吸引来的大量客流旺盛的消费需求,而商业运营本身不仅能够支持剧院的运营,还能够产生较强的外部效应,带动周边商圈的繁荣,从而实现地方政府、剧院及周边商业设施的投资方、商家、消费者的多方共赢—地方政府获得了就业、旅游、税收和文化产业发展的好处,剧院及周边设施的投资方获得了资产升值的好处,商家分享了旺盛的客流,而消费者则有了更多的文化休闲消费选择。最终,上述所有衍生收益都将转化为更低的场租和更高的附加收益分享,从而提升制作方的收益空间,并由此吸引更多资本参与内容制作的创新与发展。

看得见的剧院群与看不见的产业体系

“十二五”期间中国将新增上百座剧院,未来,中国的剧院数量和质量都不输于任何一个欧美国家,但能否形成中国的百老汇或伦敦西区却仍是个未知数,因为百老汇不只是一条街或一组建筑,它是一个产业体系。百老汇首先是一个梯级剧院群的聚集,即以“外百老汇”和“外外百老汇”为后盾的创新、升华、晋级体系。

其次,在百老汇看得见的剧院群的背后,是看不见的以内容为核心的资本聚集,即以制作人为中心、以多样化金融工具为支撑的金融体系;在此基础上,内容本身的衍生收益(版权收益、衍生商品的销售收益)以及由集中的剧院群所产生的衍生效应(餐饮消费、广告赞助及其他商业活动)等,都决定着百老汇模式的商业价值,而这种商业价值在各方(政府、投资人、制作方)之间的分享机制决定着演出文化产业持续吸引资本投入的能力。

总之,百老汇模式的中国发展是一个系统工程,绝不是简单的剧院建筑大比拼。

(以上来源:新财富)

【数据分析】

通过对百老汇戏剧历史的研究,我们可以在题材与舞台表演中找到中国对美国喜剧的影响。诸如《黄马褂》、《琵琶吟》和《宝钏夫人》,这些作品都反映了百老汇将中国主题幻想化,浪漫化。“美国戏剧界接受了学术知识,也感受到生

音乐剧进入中国的时间虽然不长,但发展却十分迅速,从票房和演出场次上就能看出。2002年,首部进入中国商演市场的音乐剧《悲惨世界》在上海连演21场,而最后一场,500元一张的票在黑市竟然飙到2000元。随后《猫》在上海连演53场、《歌剧魅影》100场一次次刷新记录。与此同时,音乐剧也进入了除北京、上海、广州以外的更多二级城市。2007年,被誉为“踢踏舞天堂”的《42街》在北京、上海、南京、武汉、成都等7个城市共72场的巡演,成为百老汇音乐剧在国内最大规模的一次巡演。我们到底要向百老汇学习深么?

首先,成熟的音乐剧应该是一种商业剧,有成熟的运作模式。北展演艺公司总监张力刚在接受采访时表示“音乐剧在中国并不是没有市场的,关键是怎样去开拓这个市场。”既然是商业剧,那么在任何市场环境下都会有机会,关键看如何去寻找机会,本土化是一方面,做到产业化也是很重要的一方面。

由此可见,中国的音乐剧存在的问题虽然很多,而但是中国的音乐剧市场却已经完全打开了,如何把中国的音乐剧做大做强,更为关键的是商业操作。音乐剧从来就不是为纯粹的艺术而生,它的前期投资非常大,更像是一部大片。包括了前期宣传、舞台布景、灯光舞美、人员工资等,由于每次的演出都是现场,所以不能像电影一样靠胶片的发行来降低成本。

其次,百老汇更是将观众放在第一位。以《四十二街》为例,2007年来中国巡演之前,演出公司的工作人员便做起了观众调查,凡回答问卷的观众都会获赠一杯咖啡,还有机会在抽奖活动中得到更大的奖励。“每演一场,我们都会做详细的问卷调查”,《42街》演出公司的负责人王先生说,“我们不仅要让广告‘无孔不入’,还要让每个‘用户’,也就是观众对剧目的看法及时反馈回来。”现场还有许多观众抢着租用一种无线耳机,而这是演出公司专门为听不懂英文的观众准备的同期声剧情讲解耳机。每到一个新的场景,耳机中就会传出相关的剧情介绍。演出过程中,所有台词被翻译成中文在舞台两侧的屏幕上同期播放。这样贴心而周到的服务,无疑是最好的宣传方式。成熟的市场模式,再加上以观众为第一的理念,才得以在短时间内获如此之广的市场,周边产品开发如此之丰富,从而获得极高艺术成就和广泛认可度。

再其次,整合营销。在中国,传统的媒体无法敌过新型媒体,互联网和电视台是中国的主流媒体。报社和电台在他们面前毫无竞争力,在市场经济的体制下,更多的传统媒体在找寻着他们的出路。而整合营销则成为他们的主要方式,同样用在音乐剧上也十分的恰当。

在文化越来越被看重的今天,在中国正在朝着国际化的路线发展的今天,在音乐剧越来越被喜爱的今天,我们从懵懂中走来,发展了20多年,正是茁壮成长,蓄势待发的时候,在它的面前有着广阔的发展土地,有着美好的前景和希望,它正是我们国家音乐艺术的“朝阳产业”。有百老汇做领路人,我们跟随着它的脚步,创造具有自己独特艺术魅力的舞台剧,发展我国的艺术事业,绽放出属于我们的金色光芒。

|