【热点回顾】

“敦煌画派论坛”举行 全球学者共论敦煌艺术传承创新

9月20日下午,由中宣部支持、中国文联与甘肃省人民政府主办、敦煌研究院承办的“敦煌画派论坛”在敦煌国际会展中心顺利举行。

作为第二届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会分论坛之一,“敦煌画派论坛”以敦煌艺术的传承创新为主题,邀请了来自英国、法国、意大利、美国、韩国、日本、巴西等7个国家与中国大陆、香港、台湾的学者、艺术家共130余人参加本次活动。

中国文联副主席、上海美术学院院长冯远,英国王储传统艺术学院主席大卫·格林(David Green),法国国家人类学博物馆研究员柯孟德(Comentale Christophe),意大利威尼斯大学副校长李集雅(Tiziana Lippiello),甘肃省美术家协会主席李宝堂,敦煌研究院美术研究所所长、研究员侯黎明等发表主题演讲。敦煌研究院院长王旭东和副院长张先堂共同主持了本次论坛。

敦煌石窟是文明交流互鉴的文化艺术宝库,是古代丝绸之路“文明开放发展,民族融合共存”的历史见证。敦煌研究院几代学者、艺术家长期坚守大漠,从石窟美术临摹和研究、敦煌石窟考古、敦煌史地、敦煌文献、敦煌文化各个方面展开研究和挖掘,形成了丰富的论文著述,深入揭示了敦煌石窟的历史价值、艺术价值、科技价值,阐释了敦煌文化遗产蕴含的“多元开放、兼容并蓄、和平共生”等精神价值。王旭东说:“这些丰富深厚的文化、精神蕴含是我们现在传承发扬敦煌石窟文化艺术,弘扬中华民族优秀传统文化的重要内容,也将为落实‘一带一路’倡议中加强国际间人文交流发挥着重要作用。”

冯远在致辞中表示,“敦煌”既是一个历史的、艺术的概念,也是一个文化的、地域的概念。“敦煌画派”文化命题的设立,理应具有续接传统、立足当下、连接未来的文化价值;而这个命题的设立,也应当具有民族性、创新性、时代性等特点。

大卫·格林以天国的形象为例,通过对比敦煌壁画与西方艺术中对“天国”的描绘,与现场嘉宾共同探讨了天国的本质问题。

柯孟德以中国画家陈潮宝、邓家驹和法国画家奥利佛·阿列曼为例,分析总结了国内外敦煌画家在整个20世纪的绘画作品中所表现出的法国风情。

李集雅通过分析敦煌发现的十字架、景教经典及画像,探讨了景教如何在中国流传,以及马可波罗和丝绸之路文明如何碰撞的问题。

李宝堂认为,甘肃是敦煌艺术的母土,敦煌艺术最重要的是壁画艺术和雕塑艺术。甘肃的美术家在传承和发展敦煌艺术上,在当前和今后一个时期,需要重点在临摹、材料、分类、创作和理论这五大体系上下功夫。

侯黎明在演讲中表示,“敦煌岩彩”源自敦煌深厚的文化积淀,是敦煌壁画的延展,是一种具有当代性和国际性的新型绘画,也是现在“敦煌画派”的核心。

此外,韩国同德女子大学教授、韩国敦煌学会会长徐勇,广州美术学院美术馆馆长、教授王见,甘肃省画院院长李伟,中国人民大学文献书画保护与鉴定研究中心教授、副主任张继刚,甘肃省画院原副院长、著名画家段兼善等也分别在论坛上发表主题演讲。

参加“敦煌画派论坛”的外国嘉宾

据悉,早在上世纪80年代,时任敦煌研究院名誉院长的常书鸿先生,在与日本著名佛教思想家、哲学家池田大作的会谈中,就开创性地提出了复活敦煌画派的想法。他曾表示,“现在,世界上的文化交流日益广泛。中国青年画家吸收外国的东西,创造出新的艺术,为美术史留下有价值的作品,是完全有可能的。我期待不久的将来,新型中国画会诞生,那将是敦煌画派的复活。届时,我四十余年来一直期待敦煌画派产生的梦想便成为现实,我就心满意足了”。

如今,国内外艺术家们在研究、了解敦煌艺术博大精深的多方面价值的同时,也在不断探索和学习敦煌艺术的创作精神,作为当代艺术创作的历史借鉴与艺术营养,推动当代艺术创作的发展。

(以上来源:中国网,作者:李芳,2017-09-21 )

敦煌会是下一个世界性超级IP吗

曾有学者作过一个形象的比喻:当时陆上丝绸之路的敦煌,有点像改革开放之初的深圳,是中(中原)西(西域)交汇的第一站。敦煌折射的是中华民族向西进取时的无限雄心,和向东回望时的浓浓乡愁。

从晚清到民国,大批敦煌遗书与文物流失海外,一度有“敦煌在中国,敦煌学在国外”的痛憾。从1944年成立国立敦煌艺术研究所,到敦煌文物研究所、敦煌研究院,从常书鸿到段文杰到樊锦诗,无论你曾是法兰西的艺术家,还是出生上海的北大才女,一到敦煌,再未离开。

70多年的筚路蓝缕,敦煌,似乎再一次迎来了属于自己的光荣与梦想。

敦煌,不再固守一隅沙漠绿洲

2017年12月29日到2018年3月30日,深圳迎来迄今展览面积最大的“神秘敦煌”跨年大展,以4000平方米的场馆“搬”来了敦煌的7个1:1特窟和100多件文物。敦煌之于深圳是一个没有直飞航班的遥远存在,两地相距3000多公里,但深圳对敦煌的热情从没有被距离冲淡。

仅2017年,就有多个与敦煌相关的展览在深圳举办:第三届“朝圣敦煌”全国美术作品展、第十三届中国(深圳)文博会专项活动——“敦煌梵梦,大象无形·一带一路主题系列艺术文化展”、“敦煌壁画艺术精品高校公益巡展”……

《华西都市报》在2017年岁末评选四川“年度十大文化大事件”,雄踞榜首的是吸引了108万人次(敦煌2017年到访游客约140万人次)参观的成都博物馆“丝路·敦煌”大展。据说这场为期3个多月的展览落幕后,掀起了一波长久的“敦煌热”,与敦煌相关的自驾游、游学、书画展都人气爆棚。

这里要插播一个小故事:1944年,国画大师张大千将自己临摹的敦煌壁画带到四川举办展览。一名重庆国立艺专的学生站在画前,激动异常,他后来说:“看到张大千先生的临摹作品后,我着了魔,所以我到了敦煌。”这个学生名叫段文杰,敦煌文物研究所——敦煌研究院的第二任院长。

敦煌文化,也不再仅仅是学者的乐土

2017年12月29日,敦煌研究院与腾讯签订战略合作协议,启动“数字丝绸之路”计划。从此,敦煌的乐舞将在互联网上传播,敦煌壁画将成为“敦煌漫画”,手游中也将出现栩栩如生的数字敦煌世界。敦煌研究院积累了20多年的数字化资源——“数字敦煌”资源库中文版和英文版,首次向全球共享30个洞窟的高精度壁画和VR节目,访问者来自全球10多个国家和地区。

从2016年开始,一年一度的敦煌文博会让敦煌文化有了自己的节日。2016年,85个国家、10个国际组织的1500名嘉宾与会,达成了“加强文化交流、实现合作共赢”的《敦煌宣言》;2017年,有来自51个国家、3个国际组织的582位中外嘉宾以及2100多名参展商、企业代表等各界人士参加;第三届敦煌文博会,已确定将于2018年9月20日、21日举行。

敦煌研究院文化创意研究中心副主任陈海涛说:“敦煌是在国际语境下,民众基于信仰、文化、艺术、交流而自发创造的,长达千年之久,是一个世界性的具有亲和力的超级IP。”在中心设计的一个体验活动“星空下阐释敦煌”中,体验者可以在夏日的夜晚置身敦煌,欣赏献给莫高窟的芭蕾舞,聆听学者与艺术家的“夜空对谈”,不知此时的星空与千百年前的是否一样清明?

未来,敦煌将在北京、上海等城市设立敦煌艺术文化体验中心,敦煌文化将有敦煌之外的常驻点。敦煌研究院院长王旭东不止一次引用过已故国学大师季羡林的话,“敦煌在中国,敦煌学在世界”。作为敦煌研究院的“第四代领头人”,他认为,这一代“敦煌人”的使命,除了对敦煌遗迹的保护,就是“让世界来研究敦煌”。

敦煌这个超级IP,身后是丝绸之路的千年繁华,面对的将是更广阔的星辰大海。

(以上来源:中国文化创意网,2018-01-16)

敦煌艺术:古为今用谱华章

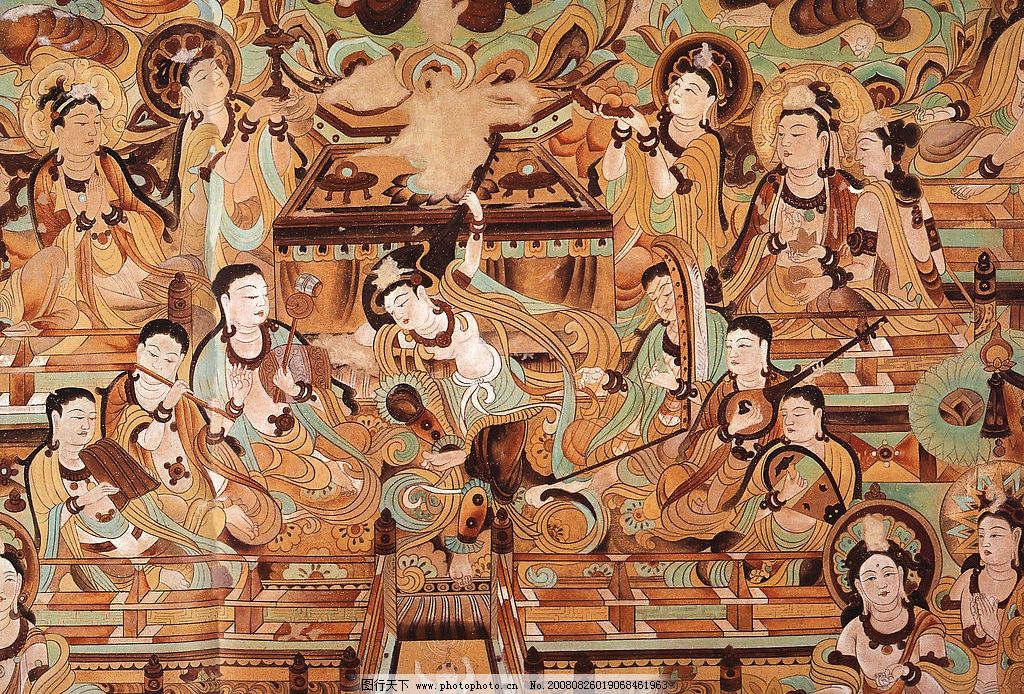

敦煌艺术代表了4—14世纪中国佛教艺术的重要成就,为全面认识中国艺术史提供了丰富而珍贵的资料,对于当今的艺术创新仍然具有重要的意义。

一、敦煌艺术是当今艺术创新的不竭源泉

艺术创新应该以深厚的传统为基础。没有对传统的继承,所谓“创新”只能是无本之木。20世纪以来,由于敦煌藏经洞的发现和敦煌学的兴起,很多艺术家们开始关注敦煌,人们认识到了像敦煌艺术这样由古代无名艺术家们创造的艺术富有极强的生命力,在当今仍然是取之不尽、用之不竭的源泉。

画家张大千曾在敦煌长期临摹壁画。经过敦煌艺术的熏陶,他在人物画方面有了新的风格,由于对色彩的领悟,使他在山水画、花鸟画上采用极为大胆的泼墨泼彩法,尤其在晚年的作品中,张大千已经把敦煌壁画中那种恢宏的气度和绚烂的色彩自由地运用于山水画、花鸟画中。

潘絜兹曾长期从事敦煌壁画的临摹和研究工作。他创作的《石窟艺术的创造者》,便是直接以他在敦煌石窟临摹的切身感受而画出的。董希文也曾在敦煌学习、临摹壁画,他的油画中往往体现出东方式的平面感。他钟情于西部少数民族风情,画过很多表现少数民族的作品,如《哈萨克牧羊女》在构图和人物形态的表现上体现出敦煌艺术的特色,飘起的头巾、衣服的裙摆,也都可以感受到敦煌壁画中人物造型的特征。油画巨制《开国大典》,不论近景中的人物布局、远景中的空间安排以及色彩明暗的对比等等,都可以感受到敦煌艺术给予画家的深刻影响。此外,曾在敦煌工作过,并在艺术创作中充分发扬了敦煌艺术的优势,创作出富有影响力作品的艺术家还很多,如常沙娜在设计人民大会堂、民族文化宫等建筑的装饰时,充分利用敦煌壁画中的元素来创作,形成了富有民族精神的工艺装饰。

敦煌石窟中的音乐舞蹈也是极富生命力的,尤其是在现代艺术的创作中,敦煌舞蹈给艺术家们极大的启发,促成了一系列敦煌风格的音乐舞蹈艺术。最早从敦煌艺术中获得灵感而进行舞蹈创作的,首推舞蹈家戴爱莲,她在上个世纪50年代成功地推出了飞天舞。戴爱莲1945年曾住在张大千家中,得以朝夕观摩张大千所临摹的敦煌壁画,揣摸敦煌飞天的意蕴。

20世纪80年代初,由甘肃省歌舞团精心创作的《丝路花雨》搬上舞台,获得巨大成功。该剧的编导刘少雄、许琪等率领相关工作人员数次赴敦煌观摩学习,向敦煌研究院的专家请教,对壁画中的舞蹈形象进行反复的研究。这部以丝绸之路重镇敦煌为历史背景的舞剧,再现了大唐盛世丝绸之路上中外文化交流中的历史故事。同时,以敦煌壁画艺术中舞蹈形象为特色,尽情展示其中飞天伎乐、反弹琵琶舞等极富民族文化特色的舞蹈艺术。《丝路花雨》的成功,不仅广泛地展示了敦煌艺术的无穷魅力,而且,在音乐舞蹈领域掀起了一个继承和发扬祖国传统艺术的高潮,受其影响,《仿唐乐舞》《新编霓裳羽衣舞》《编钟舞》《龟兹舞》等等取材于传统文化的舞蹈相继推出。舞蹈家高金荣还编创了一套“敦煌舞教程”,由此而产生了如“千手观音”等著名舞蹈节目,使敦煌舞蹈更加深入人心。近年来创作的《大梦敦煌》,也产生了较大的影响。

敦煌石窟艺术中包含壁画、塑像、石窟建筑等艺术门类,在壁画中又有音乐、舞蹈、飞天、佛像、菩萨像、供养人服饰、装饰图案等多样化的内容;有佛经故事、历史故事等艺术素材;也有壁画色彩、技法、构图、布局等艺术手法。它们都是进行现代文化艺术创作的宝贵资源库。这些文化元素已被广泛运用到城市象征、品牌标志、工艺品设计、服装设计、数字出版、动漫、影视、纪录片等现代文化艺术的创作当中,无数中外艺术创作者从敦煌艺术中获得了灵感。

随着互联网科技和文物数字化保护技术的发展,一些高新科技,如沉浸式新媒体、球幕电影等使我们获得了对敦煌文化遗产的全新体验效果。以数字化技术手段展现敦煌文化成为新世纪以来的重要探索,数字技术已经开始应用在敦煌文化创意开发的各个方面,例如,敦煌莫高窟数字展示中心用数字技术制作的《千年莫高》是一部高质量纪录片;《梦幻佛宫》是实景还原文物的大型球幕电影,也是世界上第一个采用8K画面分辨率的球幕电影节目。此外,已有不少艺术家利用敦煌故事、敦煌元素创作出一些富有特色的动漫作品。

二、敦煌石窟是敦煌旅游产业发展的文化根基和宝贵资源

敦煌的文化遗产一直是吸引世界各国人民来华旅游的重要因素。敦煌文化遗产的稀缺性及其艺术价值,也使其成为文化创意的源头活水,为文化旅游的发展提供了无尽动力。敦煌石窟及其代表性的符号——“敦煌飞天”“反弹琵琶”“千手观音”“供养菩萨”“莲花童子”“胡旋舞伎”等已经成为国内外知名的经典佳作,它们被加工、改造运用到多种文化旅游产品和文创产品中,深受观众喜爱。

近年来,敦煌莫高窟的旅游发展迅猛,给敦煌地区以及甘肃省带来了经济收益,极大地促进了敦煌一带旅游经济的发展,给本地百姓带来了实惠。甘肃省也在努力打造以敦煌为龙头的旅游产业。敦煌研究院还通过在全国以及国外举办敦煌艺术展览的形式,把敦煌艺术传播到世界各地,产生了良好的社会效益。

(以上来源:光明日报,作者:赵声良,系敦煌研究院副院长、研究员,2017-03-13)

【数据分析】

敦煌,是中国古代丝绸之路的交通枢纽,地理上是中国连通世界的陆路通道上的重镇。在经济上,它成为中西贸易的货物集散地;在文化上,它是中西文化荟萃交融之地。敦煌文化和艺术是多种文明相互交融、 促进和共存的多民族文化,不是单一民族的文化,也不是单纯的佛教文化或儒家文化。它显示出兼容、宽容、求索、和平、进步、发展的时代精神,体现了人类保护和积累文明财富,传承人类文明的美好愿望。这些特点保证了敦煌文化和艺术在 1000 多年的生成、繁荣和传承过程中的相对稳定性,最终成为中国的文明,也成为世界的文明。保护、 研究和弘扬敦煌石窟是当前时代的神圣职责和重大使命。

如今,借助科技的日益进步,对于丝绸之路上重要的历史重地的艺术瑰宝的传承与保护,更应该通过科技手段将文化遗产转化为数字艺术,从而更加广泛地传播并弘扬艺术瑰宝的历史意义,倡导人们自觉地保护文化遗产,促进民众树立传承古代文化遗产的意识。

搭建敦煌文化数据云平台

充分借鉴台北故宫博物馆和美国大都会博物馆等先进文博单位成功经验,利用云计算和大数据等先进技术,发挥敦煌文化版权的核心作用, 充分挖掘敦煌文化版权潜力,在建立敦煌文化素材库的基础上,建设敦煌文化资源数字云平台,为下一步艺术授权、版权交易、版权开发和产业发展提供数据支撑。

搭建敦煌文化活动会展平台

积极策划举办以敦煌为中心的丝绸之路文化旅游商品交易会、艺术品交易会、时尚产品发布会、当代艺术双年展、丝绸之路电影节、艺术写生夏令营等主题类会展活动, 以活动经济和会展经济形成对敦煌的引爆效应,拉动区域经济发展。

搭建敦煌文化电子商务平台

打破地理区位和内生消费动力不足的局限, 建立敦煌文化产品的现代营销网络, 开展与现有知名电商网站淘宝网、ebay 等知名电子商务平台的合作, 开设敦煌文化展示和产品销售专区。 建设敦煌主题电子商务和智慧旅游网络平台,为敦煌、丝绸之路的旅游和主题产品提供展示、交流、交易窗口。

搭建敦煌金融支撑平台

以金融为杠杆,将敦煌国际化的文化品牌资源与国际资本市场实现有效对接,实现从文化资源到文化资产,从文化资产到文化资本的“三级跳”,充分利用国际金融股权交易市场、债权交易市场、国际信贷、信托租赁等金融工具,研发敦煌主题金融衍生产品,推出敦煌主题艺术品资产包、信托、基金产品。 在中国敦煌石窟保护研究基金的基础上, 成立发起敦煌文化教育基金等公募基金, 支撑敦煌文化遗产保护、科研和教育事业,发行敦煌文化旅游产业投资基金,支撑敦煌文化品牌传播和产业发展。

|