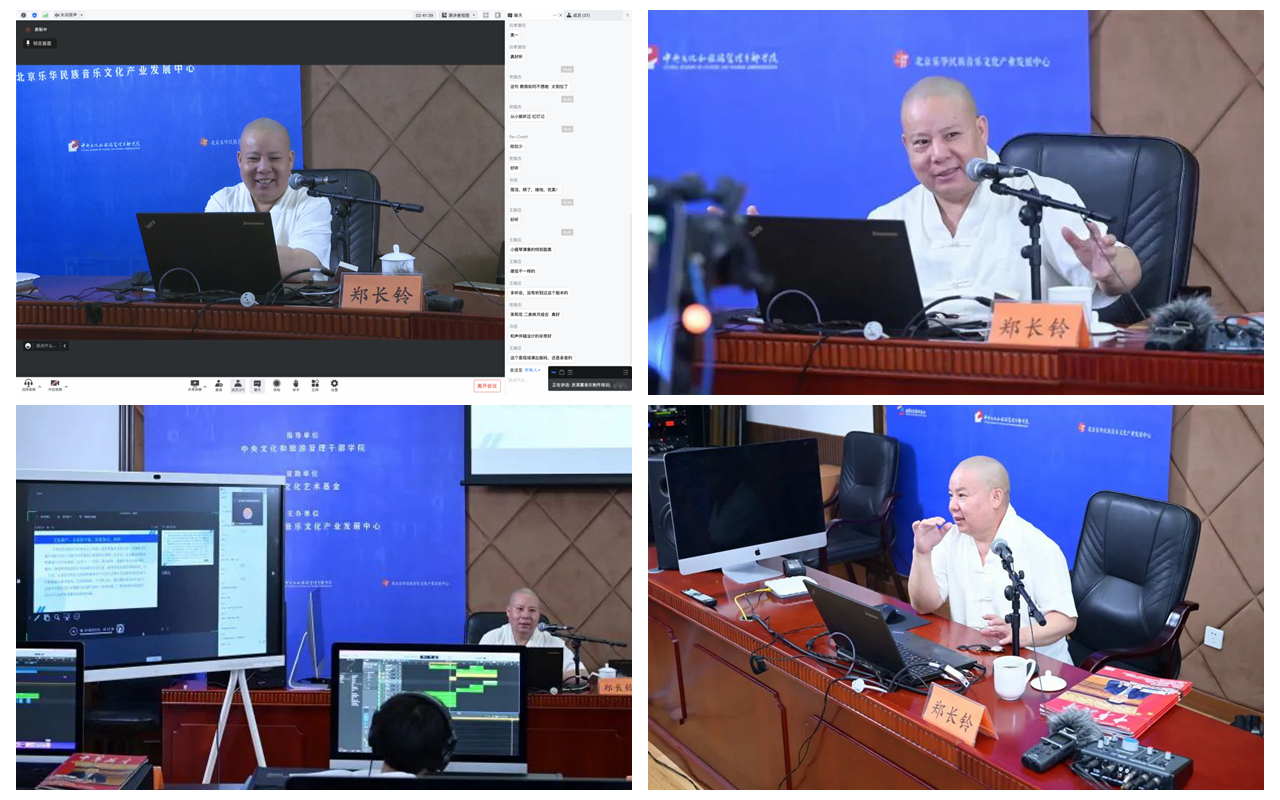

郑长铃

.jpg)

中国艺术研究院二级研究员

硕士、博士研究生导师

在音乐制作中,离不开传统音乐的营养供给,传统音乐文化是根,现代音乐作品的制作不能是无源之水。要想真正创作出优秀的作品,只有全面深入地了解传统民族民间音乐,并深深扎根于田野,不断地去深入研究学习,才能为专业的音乐制作工作打下坚实的基础,真正做到创作灵感手到擒来,实现美妙的音乐毫无压力。由此可见,传统音乐文化对于现代音乐制作技术所起到的重要作用。为了让学员们在传统音乐文化方面能够有机会进一步深入地了解和研究,培训组专门邀请了中国艺术研究院二级研究员,硕士、博士研究生导师郑长铃老师为学员们带来非常精彩的专题讲座——《基于广义传统音乐类非遗资源利用相关问题》。

.jpg)

.png)

.jpg)

培训组在设计课程的时候,不仅在音乐制作技术专业领域中加强作曲理论、制作实践等方面的专业核心课程,更在传统文化、戏曲、民歌中加强学员的营养汲取,特别是在音乐类的非物质文化遗产传承与发展方面为学员们做了精心的课程设计。郑长铃教授是国内非物质文化遗产保护的著名专家,常年工作在“非遗”第一线,为国内的非物质文化遗产保护工作做了众多贡献,其在音乐类的非物质文化遗产保护工作更是尤为凸显。本课程板块是独具特色的一个板块,从非物质文化遗产传承与发展的角度考察调研民族器乐、民间歌曲、传统戏曲等的创造性转化和创新性发展,从而全面拓展音乐制作的技术空间和创作广度,并将其渗透到创作血液中。为了能够实现优质的学习效果,郑长铃教授花了大量的时间,了解和研究此方面的专业需求。在授课当中,学员们被深深地吸引,并感叹我们国家的传统音乐类“非遗”如此的博大精深。这些“非遗”方面的精华知识正是学员们心中渴望获取的学识,本次讲座满足了学员在此方面的学习诉求,使学员在创作中有了更强的传统文化知识做积淀。

.jpg)

郑长铃教授整个课件设计严密,既有宏观的视角俯瞰,又有将传统音乐“非遗”进行微观的深入剖析。课堂一开始,郑教授就如何理解广义传统音乐类非物质文化遗产向大家做了详细的介绍。接着,他对广义传统音乐类非物质文化遗产资源做了梳理。对于中国传统音乐,他认为,中国传统音乐主要包含:宫廷音乐(礼乐-典制性、雅乐、燕乐);文人音乐(古琴音乐、词调音乐-吟诵);宗教音乐(仪式器乐、唱诵音调);民间音乐中的:民歌、器乐、戏曲、曲艺(说唱)、歌舞音乐和民歌(劳动歌曲、山歌、小调、长歌)等。为了让学员在实践中能够真正地运用好传统的优秀资源,郑教授针对广义传统音乐类非物质文化遗产合理利用列举了众多经典实例,使之更加容易理解和掌握。每每讲到传统典型的民歌时,郑教授都会播放音响给学员们视听,让学员们从声响中增加对传统音乐的深刻体验。

.jpg)

.jpg)

郑长铃教授的课讲究逻辑,层次鲜明授课当中幽默有加,风趣明朗,将深奥厚实的传统文化用贴近生活的语汇娓娓道来,使听者不厌看者爱之。课堂上,郑教授基于“再创造”与资源合理利用的“非遗”传承发展、守正创新问题与学员们做了深度的解析与讨论。比如,关于“再创造”及其“度”的把握,郑教授认为主要有以下三个方面:其一,是否真正立基于传统;其二,是否为该文化的持有者、习得者、享有者认同,为他们所需求;其三,所融入的时代特征是否经受了一定的时间检验。这些归纳很有见地,学员们听起来通俗易懂,能够很快就掌握要领。

.png)

.png)

课件展示

郑教授精力充沛,讲座时声音洪亮,即使冷门生陌的知识讲解起来,也带有智慧性的风趣,使学员听起来耳目一新。在接下来的课程中,郑教授逐层深入,循序渐进地为学员讲解关于非遗的知识和实践应用。郑教授常年来,通过实践来进行传统音乐文化的“再创造”,不断地探索这方面的可行性,拓展传统音乐文化资源的创新性再利用。郑教授参与的重要音乐项目南音新作《凤求凰》是“再创造”理念的实践典范。据悉南音新作《凤求凰》由福建省“2011计划”南音文化传承与发展协同创新中心策划,由泉州师范学院组织实施,并由泉州师范学院泉州南音学院、泉州市南音传承中心联合演出。郑教授从南音新作《凤求凰》的作品中,为大家详细地介绍了世界非物质文化遗产“南音”,底蕴深厚的南音,从课堂的音响中响起来,学员们感觉到了美妙的天籁之音。这种如临其境的教学方式,得益于高质量音视频的全面结合,使学员学习起来更加立体化,增加更深刻的印象。

讲座的最后,郑教授做了非常精彩的总结。他认为,当今世界正处在百年未有之大变局,我们要复兴传统文化、非物质文化遗产保护乃至于实现中华民族伟大复兴的中国梦,从认识上必须根本破除传统继承与当代发展的二元对立,一方面,深入研究,把握中华文化的内核、脉动,修复和创造适宜于其发展的文化生态,促使其按自身的规律延续;另一方面,在适应当代社会发展带来的生产生活方式和人文环境改变的前提下,不断探索寻求其传承、发展的思路、方式和方法,激发激活其内在生命力。这是今天我们进行非物质文化遗产保护(传承发展)、推动传统文化复兴,从认识上迫切需要解决的根本问题。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

精彩的课堂总是让时间过得飞快,课程结束后,学员们还沉醉在郑教授讲授的传统音乐海洋中。我们相信,通过授课和实践必将全面提高学员的传统音乐文化素养,使其在未来的创作中真正体味到传统音乐文化对音乐制作带来的深远影响,并且能够真正地将专家们传授的宝贵经验运用到实际的创作中去,为其作品添彩加光!

.jpg)

郑长铃教授小传

.jpg)

郑长铃,男,1962年生,福建宁德人,中国艺术研究院二级研究员,硕士、博士研究生导师。现为UNESCO国际创意与可持续发展中心第一届咨询委员会委员、全国政协第五届中国经济社会理事会理事、中国民协中国民间文化创新发展中心副主任兼秘书长、福建省弘一大师文教艺术研究院院长、全国文化智库联盟常务理事、教育部中外人文交流中心人文艺术教育联盟专家理事。

.jpg)

2004年毕业于福建师范大学民族音乐学专业,获文学博士。此前曾参与王耀华、乔建中等教授组织的中国传统音乐田野调查工作,拥有丰富的田野工作实践经历。读书期间,主攻陈旸及《乐书》研究,是国内较早探索历史民族音乐学研究的学者。

2004-2009年,先后就职于中国艺术研究院《中华文化画报》社(现改刊《中国非物质文化遗产》)、中国非物质文化遗产保护中心,从事非物质文化遗产的研究和保护工作,先后参与策划了中国非物质文化遗产专题展(国家博物馆)、中国非物质文化遗产保护成果展(北京世纪坛)、中国成都国际非物质文化遗产节、非物质文化遗产保护苏州论坛“和鸣——古琴艺术进大学系列活动”、中国古琴艺术节(常熟)、BMW中国文化之旅(2007-2010)、2008人文奥运系列活动、2009中国非物质文化遗产传统技艺大展(北京中国农展馆)等活动,参与编撰《第一批国家级非物质文化遗产名录图典》《第二批国家级非物质文化遗产名录图典》《国家级传承人图典》《人类非物质文化遗产丛书》(22册)、《北京非物质文化遗产丛书》(8卷本)等。

2010年调入文化发展战略研究中心,开始从大文化的角度和文化发展战略的高度关注和研究非物质文化遗产及其保护,期间组织策划参加了2016-2019年连续四届“一带一路”文化艺术交流合作国际学术研讨会(第四届与上合组织联合主办)、2012-2018连续七届两岸文化发展论坛(后纳入海峡论坛)、2017-2019年连续三届两岸大学生聚落文化与传统建筑调查夏令营、“中俄论坛”、“首届泰山国际论坛”等,参与组织参加“世界儒学大会”(第二至第八届)、“中美文化论坛”等学术活动。

著有《陈旸及其〈乐书〉研究》《大乐天心》《大乐天心续编》《大乐天心三编》等,曾主持国家社科基金重大项目《我国线性文化遗产保护及时空可视分析技术研究》子课题《长城非物质文化遗产信息数据库建设》、福建省社科重点课题《海上丝绸之路与南音文化海外传播传承研究》《唐代乐舞遗存与当代南音传承传播研究》等,发表文论百余篇,主编论文集、丛书、集成近百册。近年发表《重释文化,助推高质量发展》《闽东之光“点亮”的文化思考》《中国道路与国家治理体系建设的优越性》《“人类命运共同体”思想及认知调查报告》等,被学习强国等平台转载。

来源:乐华民音文产中心 北京乐华民族音乐产业发展中心 2022-07-17