文旅推介热背后的冷思考

2024 年元旦至春节期间,多地文旅部门利用社交媒体创新推介营销方式,唱响当地文旅品牌,形成一波又一波热点,促进消费市场“热辣滚烫”。火热背后,各地文旅部门在“同台竞技”过程中也滋生了一些问题,应引起高度重视。

文/孙海吉

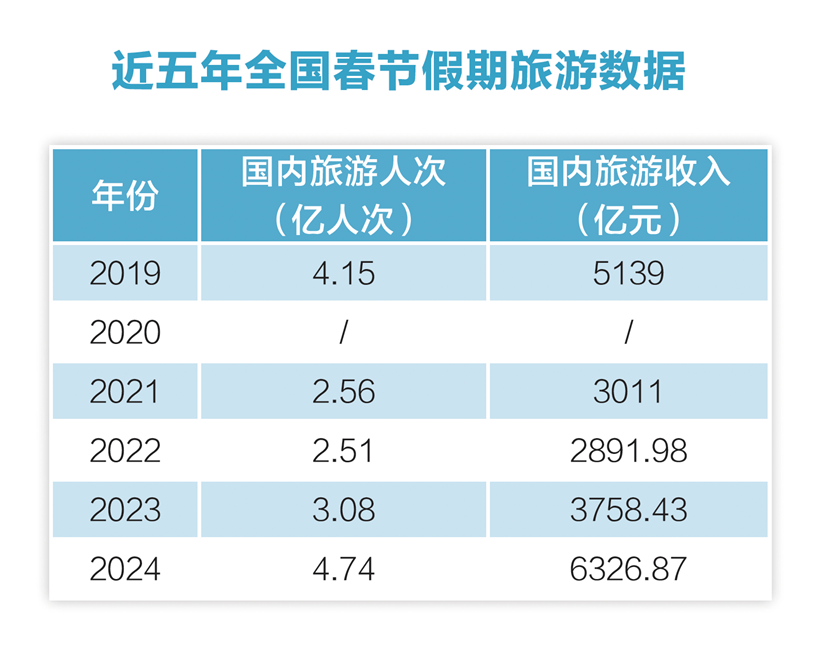

2024年伊始,文旅市场活力十足,打响中国经济的“当头炮”。继哈尔滨冰雪旅游火出圈后,全国各地文旅部门奇招迭出,花式“整活”,官方账号接连更新视频吸粉无数,文化和旅游局局长“喊麦”“摇人”,掀起文旅推介营销热潮,成为现象级传播事件。甲辰龙年春节假期出游人次和出游总花费等多项指标创历史新高,反映出文旅产业的巨大潜力。文旅部门内卷的背后,是各地对文旅产业的重视,不少地方因创新营销手段取得立竿见影的社会经济效应。据广西百色市文化广电体育和旅游局局长陆波介绍,“小砂糖橘”(来自广西的幼儿园萌娃)带来的网络流量在2004年1月份让广西百色市砂糖橘消费量提升20%左右。在当前全国经济持续升温、回升向好的大环境下,各地政府通过推介营销重振文旅产业发展,已成为推动经济高质量发展的“必答题”。

各地政府“花式”邀客有门道

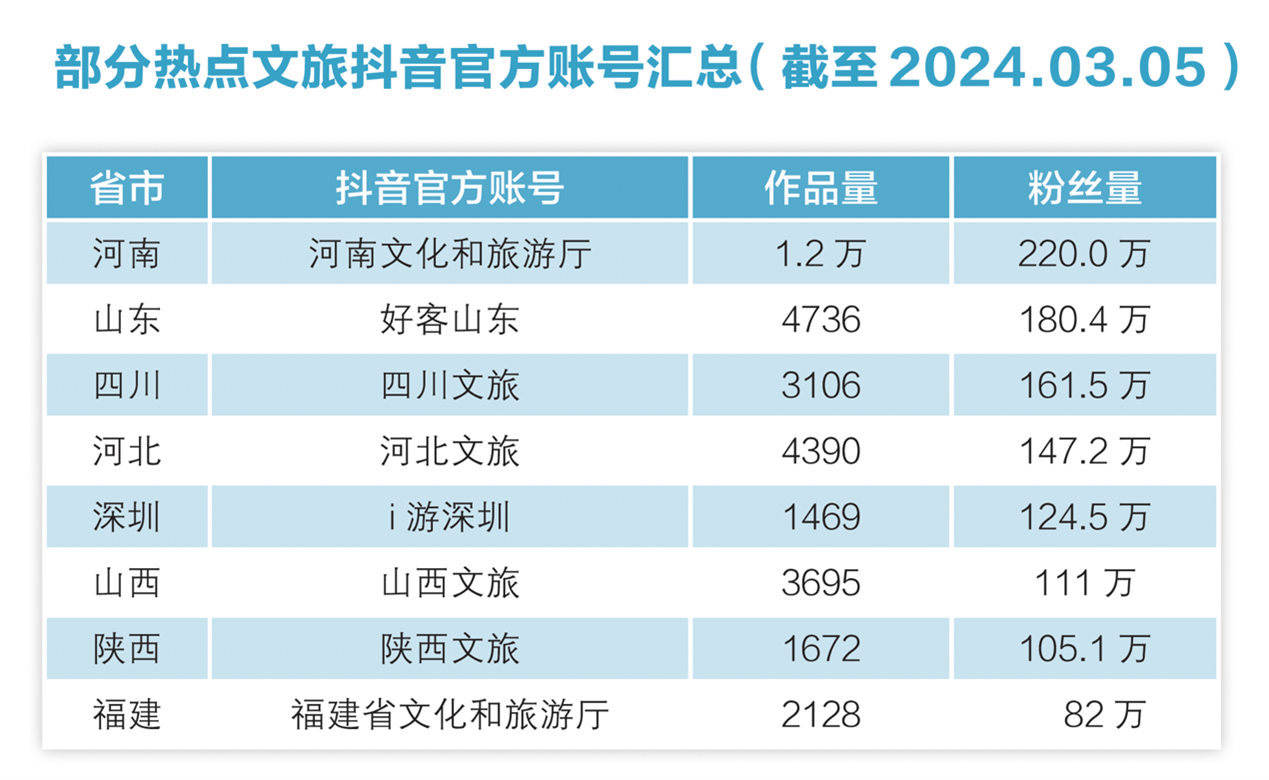

(一)政务短视频平台成引流关键。互联网时代,短视频具有受众群体大、传播效率高、交互性强等特点,日益成为文旅推介营销的重要渠道。文旅部门发力短视频运营,密集输出主打“题海战术”,多地文旅账号熬夜比赛“卷”出新高度。比如,河南文旅连续发了百条视频,凌晨还在奋战;山西文旅日更57条视频,最快时1分钟发两条;河北文旅立下“一天60条KPI”目标,在抖音连发75条视频达到平台当日上限,被网民调侃“键盘要冒烟了”。除文旅部门外,公安、教育等部门官方账号相互配合、积极转发推广相关内容,并以直播等形式助推热度第二波扩散。政务短视频账号不论粉丝数量还是内容输出都不断优化升级。

(二)官方接地气赢得广泛好评。各地文旅部门从单向宣推转变为与网友双向实时互动,态度诚恳风趣,激活了文旅营销氛围,也为网友开辟了为家乡文旅发展建言献策的渠道。首先,既“吆喝”,也“听劝”。山东文旅凭借喊麦神曲《我姓东》抢占一波流量高峰,24小时内在官方各平台播放量近4000万次。河北文旅不仅听劝将“河北旅游”改名为“河北文旅”,还开通了几十个500人诸葛亮群,听取群众意见。其次,开启“摇人”模式,邀请本地明星作引流宣传,河南文旅请到王一博站台,河北文旅喊话赵丽颖,内蒙古摇到了玲花,湖南卫视更是助力湖南文旅,请何炅、汪涵、李宇春、易烊千玺等一众艺人为家乡代言。最后,各地文化和旅游局局长亲自下场为当地旅游事业代言,舆论评论称“文化和旅游局局长”已成新晋网红IP。

(三)惠民政策切实增强群众获得感。各地通过政府购买、景区让利等方式,开展内容丰富、形式多样的文旅促消费活动,推出一系列惠民措施。例如,辽宁推出“两站一场”沈阳文旅服务驿站、免费沈阳旅游直通车、“周一不闭馆”文博服务等,沈阳组织开展“龙腾春望 乐购沈阳”商文旅春节促消费活动,市政府发放消费券3000万元,企业发放消费补贴7000万元;广东推出请到广东过大年、文旅补贴惠民游等2024年十大促文旅消费举措,贯穿全年推出200万张折扣机票、200万张景区免费或折扣门票、2万间优惠客房、1000场文艺演出进景区活动等。据初步统计,截至2月17日,全国各地共举办文旅惠民活动4.27万场,发放消费券等惠民补贴6.72亿元,惠民活动及补贴带动消费177亿元。

(四)传统文化活动受追捧。为满足游客多元化、个性化需求,各地文旅部门注重挖掘特色资源,增加优质文旅产品供给,努力培植自身“记忆点”,多维度展示当地风土人情、城乡发展。新春灯会、民宿展演、庙会集市、逛博物馆等成为区域品牌宣传的坚实保障。其中,传统非遗项目在节日氛围中焕发新生,从东部传统手工艺到西部民族歌舞,从北方冰雪技艺到南方舞龙醒狮,非遗元素贯穿其中。数据显示,春节期间,全国举办“村晚”、戏曲进乡村、新年画活动、图书馆里过大年等群众文化活动约15万场,线上线下约6.69亿人次参与。

文旅推介热背后藏隐忧

(一)推介营销缺乏审核把关。纵观本次“文旅热”大潮,有的地区盲目跟风造势,一味追捧热梗、过度凑“热闹”,使得文旅发展滑入“唯流量论”误区。比如,个别地方在文旅推介营销中以“男女妲己”“赶尸舞”等博眼球,引发低俗无底线、搞擦边营销的争议和部分舆论反感。文旅推介营销中一些不良现象会引发负面舆情,甚至损害过去已建立起来的品牌形象。这反映出部分地方文旅部门对新媒体宣传内容缺乏审核把关,对以低俗、擦边为手段的推介营销缺乏敏感度。

(二)文化和旅游局局长“出圈”式宣传存争议。近年来,多地文化和旅游局局长为当地旅游事业代言,突破原有“严肃”面貌,让官方形象看起来更有活力,与此同时质疑声也一直存在。一方面,第一次使用这种方法,基于大众新鲜感和好奇心,比较容易出圈,但当许多文化和旅游局局长效仿入场后,随着大众审美疲劳,这种宣传模式的流量效应和“带路效果”会边际递减。另一方面,过度玩梗也可能给当地文旅形象甚至是官方公信力带来负面影响。有的文化和旅游局局长一味迎合网民口味,被公众认为是不务正业,从而使文旅推介营销陷入用力过猛、走偏走歪的被动局面。

(三)文旅品牌效应尚未形成。各地纷纷建立文旅品牌,但同质化现象比较严重,易造成无序竞争、供给过剩,不利于品牌长期稳定发展。有的文旅产品内容多年无更新,个性和特色不够突出,文化底蕴挖掘不够,市场需求把握不精准,缺乏核心竞争力和持续吸引力。有的地方在品牌聚焦与持续宣传推广上发力不够,品牌尚未得到市场广泛认可,溢价能力不强,具有显著市场影响力的知名龙头企业品牌更少。

(四)配套公共服务跟不上。今年“史上最长春节假期”在引爆消费的同时,也给旅游目的地带来大规模压力测试,部分地区暴露出全天候全周期管理服务短板。交通住宿不合理涨价、热门景区排队拥堵、停车难充电难等问题凸显。“三亚回程票价变天价”“云南旅游因未买5万元手镯全家被赶下车”“游泳冠军傅园慧在长白山旅游遭司机‘半路加钱’”等事件轮番登上热搜,给欢乐春节添了堵。部分三四线城市现有公共服务优质资源供给与一二线城市差距仍然较大,特别是专业服务人才供给不足,一定程度上影响了游客消费体验和回访意愿。

多措并举促文旅流量变消费增量

(一)增强文旅推介营销能力。在文旅竞争常态化的当下,各地政府既要学习政务新媒体运营及宣传技巧,更要守住原则、守住底线、守住规矩,注重加强内容管理,以正确的政治导向、价值导向、审美导向做好文旅服务,积极引导舆论和传播正确的价值观念,培育健康向上的社会风尚。同时,要激发经营主体文旅营销积极性,引导经营主体培养经营、策划等专业人才,推出更加适应文旅新需求的营销产品。

(二)打造文旅“拳头”产品。各地政府要坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力,结合当地文旅资源禀赋和市场条件,科学制定旅游发展战略,形成符合市场需求的产品体系。要加强品牌建设,挖掘特色亮点,在培育发展新业态上加快步伐,推动文旅产业不断升级。要深化文旅融合,推出系列文旅精品路线,打造历史场景和多元业态融合的沉浸式体验,吸引游客深度参与。

(三)提升配套服务水平。各地政府要坚持以人为本的服务理念,以优质服务让城市美誉度“增值”。要鼓励社会资本参与,完善住宿、餐饮、通讯等配套设施建设,建设一批高品质的旅游度假区。加快引进培育专业文旅人才,提升从业人员服务意识,强化投诉处理和服务质量监督,强化市场监管和对违法行为的曝光力度,做好保“价”护航等工作,为游客营造健康有序的消费环境。形成“文旅流量”后,要利用大数据预测需求,有针对性推出内容丰富、形式多样的特色活动和惠民措施,提前做好相应的产品和服务动态供给。

(四)增强全域旅游理念。文旅消费涉及“吃住行游购娱”各方面,可加快建立相关部门联席、协调机制,从城市形象展示、城市文脉传承、城市经济发展的角度做好统筹规划。大力发展全域旅游,推动红色旅游、休闲度假旅游、特色生态旅游、体育旅游、旅游演艺等创新发展,促进非遗主题旅游发展。加强旅游和科创、商业、生活等业态协同,构建多元融合、彰显特色的文旅生态系统,从全域整体优化文旅供给,开发更多不同消费群体感兴趣的周边文创产品,拉长有效益的消费链条。

发展文旅根本在服务于民、利民惠民,不断增强人民群众旅游出行的幸福感、获得感、成就感。当下,各地文旅良性发展、互动“出圈”,文旅市场长线发展仍需持续用力、久久为功。建议文旅部门抢抓产业推介营销新机遇,为消费提振、城市出圈、文化“破壁”打开新通道。在“卷”营销同时要增强配套服务,通过营销提升知名度是一时的,长远来看并不能对提升当地文旅产品质量带来实质帮助,也达不到吸引游客的目的。只有加强基础设施建设、提升城市内涵形象,及时呼应人民群众的新期待、新需求,不断拓展文旅消费新场景,才能将短期流量变为长期红利,为地方文旅经济高质量发展赋能添彩。

原载于《中国民商》,2024(1)

(责任编辑 庄双博)