【热点回顾】

畸形“粉圈文化”渐成青少年“毒药”

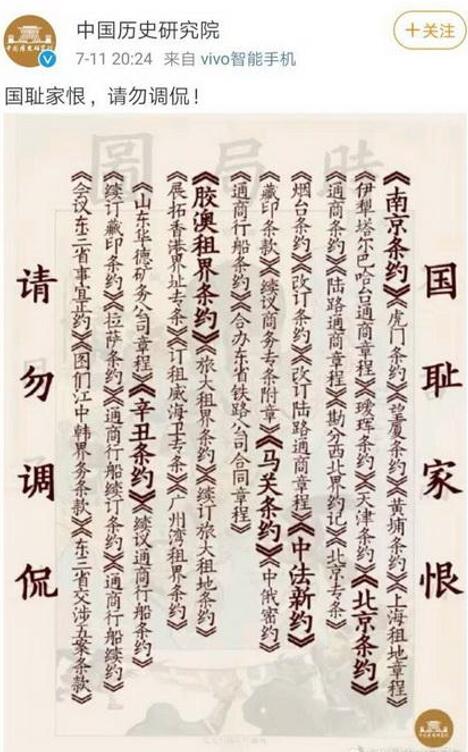

“你是我的《南京条约》,是我沦陷的开始……”中国近代史上的种种屈辱,近日被一些人拿来“作梗”,向明星表达所谓的喜爱之情。如此调侃历史的行为,引来舆论声讨。受访专家认为,漠视甚至亵渎国难国耻,罔顾良知,毫无底线地吹捧和维护明星形象,是畸形“粉圈文化”蔓延的体现,亟须从法律和教育两方面进行规制。

“国耻追星”引发网民强烈愤慨

“你是我的《南京条约》,是我沦陷的开始”;“你是我的洋务运动,轰轰烈烈但又一败涂地”;“你是我的九国公约,其特点:以最温柔的理由做最残忍的事”……

近期,《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》及“五四运动”等中国近现代史上的血泪屈辱史或历史大事件,被一些粉丝以固定句式“作梗表白”各自的流量明星,以示对偶像“深沉的爱恋”。对此,网民纷纷表示“荒唐”“无知”,认为此种拿国难国耻开玩笑,花式吹捧明星的做法让人深恶痛绝,呼吁相关部门尽快处理。

有网民主动抵制个别粉丝“耻辱有多深,沦陷有多深,自己对‘爱豆’的爱就有多深”的言论,跟帖表示“近代中国饱受列强欺凌,人民遭受了多少苦难,这是不能忘却的伤痛”“追星当有底线,言行当有敬畏,消费国耻家恨,是蠢更是坏”。

新浪微博在7月11日晚查明,此类内容来源于“键盘66”输入法App。该App能够预置数量众多的明星文案,便于使用者复制,带有“南京条约”等的违规内容即出自此类预置文案。新浪微博目前已采取紧急措施并把情况上报主管部门。

近年来,明星拿国难当梗、粉丝借国耻追星的事例屡见不鲜。今年5月,相声演员张云雷在相声里编排出“大姐嫁唐山,二姐嫁汶川,三姐嫁玉树,三个姐姐多有造化,都是幸存者”的包袱,调侃同胞苦难,引发观众和网民的批评抵制。今年4月,演员赵立新在微博上发表“侵华日军没有火烧故宫,不符合侵略者本性”等不当言论,也引来舆论声讨。

华东师范大学社会发展学院院长文军认为,从对待国耻国难的态度上,暴露出不少明星、粉丝的无知无畏。“明星团队、粉丝团等不惜花费大量时间和金钱制造话题添热度、带流量、造人气,表面狂热之下难掩人文底蕴缺失、家国情怀贫瘠的本质,对青年一代精神世界塑造带来了负面影响。”

畸形“粉圈文化”渐成青少年“毒药”

“国耻追星”之所以出现,最直接原因在于对相关App的监管不严。上海社会科学院社会学研究所副所长陈建军表示,在粉丝经济大行其道的背景下,某些App开发者金钱至上、缺乏敬畏心,预置的违规内容助推了不良示范的扩大,必须及时查处,追究相关责任,以儆效尤。

受访专家认为,当前,与粉丝经济相伴而生的“粉圈文化”在部分青少年群体中有广泛影响力。“粉圈”即由某个流量明星粉丝组成的小圈子。在“圈内人”看来,偶像浑身是优点,也不容他人对偶像错误言行的指责。例如,在张云雷事件中,尽管当事人公开道歉并承诺谨言慎行,但粉丝却整齐划一地表示理解,甚至以“矫情”“道德绑架”为由反驳灾区受害者和网民,为维护偶像形象甘愿颠倒黑白、漠视国难。

自诩为某明星“脑残粉”的高中生小许告诉记者,明星经纪公司通常会拖住一批有动员能力的“粉丝头目”,借助他们不断扩大粉圈,并使圈里粉丝们把追星变成每日必做的工作,自觉花钱应援明星,不惜代价为明星站台等。“做得最多的事,是有组织地为偶像刷流量、冲销量,发现对偶像不利的言论进行控评。”关于怎么看待把国耻国难编成段子这样的行为,小许说,“知道是国耻,不会主动去编这些,但也不觉得戏谑一下会非常不妥。”

教育界人士也从中反思德育教育的不足。杭州市风华中学校长杨水生表示,事件中涉及的《南京条约》、“五四运动”等都是高中历史课的重点,学生们对这段屈辱史是知道的,不然也不会转发。但他们可能觉得这只是互联网语境中的创新表达,不知道创作网络段子也是有法律道德底线的。“这也提醒我们,中学德育教育要结合当下的网络文化、法治底线来重点引导。”

“有不少学生在思想上仅仅把国难当成历史课本上的一段文字,不觉得用它来编段子伤害了谁的感情。”东部地区某高中思政课教师表示,当前在一些中学,德育教育特别是理科班的思政课还缺乏应有的重视。在分数竞争之下,从校领导到教师都没有在学生精神世界塑造、价值观引导上花太多精力,除非有家长来反映孩子追星影响学业了,学校才可能会主动介入。

用法律和教育为追星“划底线”

受访专家指出,“追星”是青少年难以消除的文化娱乐诉求,在移动互联网时代和粉丝经济推动下,“追星”的形式也必然不断创新。关键在于给予正确价值观引导,帮助青少年认识到,精神需要成长,对偶像的言行要学会辨析,追星行为不可越界等。

上海政法学院教授章友德表示,考虑到当代粉丝群体低龄化特点,必须加强网络技术管理,不断完善网络信息传播和互动规则;有关部门要以明星经纪公司为监管重点,谨防其以各种方式支持“粉圈文化”,对经纪公司、粉丝群体危害网络和社会公共安全,冲击主流价值观的违法行径要依法及时处置。此外,要持续整顿娱乐圈不良习气,促进演艺明星树立正面形象,自觉弘扬正能量。

《中华人民共和国英雄烈士保护法》已于2018年5月起施行,使惩戒否定革命先烈、污蔑英雄人物等行为有了明确法律依据。文军建议,一方面要继续鼓励和支持开展对英雄烈士事迹和精神的研究,把中华民族共同的历史记忆写进法律;另一方面,对于各种历史虚无主义言论要拿起法律武器,以法律教导广大青少年、网民明辨是非,明确网络娱乐的尺度和边界。

今年4月,杭州市风华中学专门开展了有关“追星”的主题班会。最后师生达成共识:追星应该从中获得正能量;追星要适度,且无论网上网下都要以法律为底线;追星应“始于颜值陷于才华终于人品”,人品是最重要的。该校还在日常教育中鼓励学生发现历史人物、科学家、医生、消防员乃至身边普通人身上的“明星特质”,引导树立积极价值观。

杨水生认为,学校必须重视“集体主义”教育,强调大义多于私利,共赢大于竞争。要站在国家和民族层面,倡导和探索新时代集体主义教育的有效路径。

还有受访校长和教师建议,可强化和扩大国家公祭活动,实现对全民的“普史”教育,深化民族共同历史记忆;可加快推出更多关于民族历史的文艺精品,包括教材教辅、文史读物、文艺作品等,进一步深化青年学生对历史的全面认知。

(以上来源:新华网,2019-07-19,吴振东、俞菀、许东远)

追星族到底在追啥?

“快乐追星的一天,第一次现场,六首歌,两首新歌,还有聊天即兴,11月2日演唱会见”。这是今年高考结束后小胡发的第一条朋友圈。小胡是个学霸,她已经收到清华大学的录取通知书。她同时还是一名“追星少女”,她的“爱豆”是华晨宇。谈到偶像,小胡难掩兴奋,“高考结束了,我终于可以去看一场他的演唱会,高三最艰难的时候,看看他就撑过去了”。

“追星族”一直以来是一个被标签化的群体,一些负面典型事件的出现,更让人们对于追星行为敬而远之,甚至对追星者“另眼相看”。近年来,随着各类选秀节目的出现和造星产业的崛起,“追星族”以新的姿态再一次引起关注。这一群体从青少年逐渐扩展到了各个年龄阶段以及更为广泛的行业和领域,人们对于“追星”的态度也逐渐发生改变。

“近年来人们对待追星的态度有所变化,并非一味批评和谴责。人们对追星的态度逐渐多元化,极端赞成和反对的态度逐渐减少,对追星行为的评价也更加理性和中立。”中央民族大学副教授吴莹在接受采访时表示。

喜欢和追星不一样

追星,古已有之。左思一纸《三都赋》,引得洛阳纸贵;韩娥一曲,余韵绕梁,三日不绝;潘安出行,妇女结伴城墙相看,投掷水果以表爱慕之情。

但“追星”一词在中国最早出现在20世纪90年代末期,当时小虎队的爆红引来了年轻人的追逐,媒体用“追星族”来形容那些热情的年轻人。“追”字意指粉丝出于对偶像的喜爱、羡慕、尊敬、欣赏等正向的吸引,而做出的一系列偶像崇拜的行为,如追剧、追演出、追现场等。

随着科技的发展、传播媒介的多样化以及偶像制造业的崛起,追星一词的意涵更加丰富,定义也更加严格。对于大部分的“资深粉”来说,喜欢和“追”是有区别的。“喜欢可能就是看了一部剧或听了一首歌,然后觉得这个演员演技不错,这个歌手唱歌好听。但不会深入了解,就止于对他的好感。”小胡表示,追华晨宇是因为了解到他除了唱作才华之外的更多闪光点。

追星意味着对偶像有更深入和全面的了解,是从对他某个作品或是某一特征的喜欢到对他作为一个完整的个体的喜欢的转变。

身为公务员的小刘也是一位“追星女孩”。在她看来,喜欢和追星的区别不仅表现在行为层面,也体现在情感当中,“追星,更真情实感一些,代言的商品、与他有关的报道的杂志、新出的单曲我都会买,也会加入数据组,帮他收集传播数据等。我的情绪会因为他有波动。如果有机会也肯定会追现场。”

随着追星现象的不断发展,一些新名词涌现出来,以解释不同类型的粉丝。根据明星在粉丝眼中的角色,可以分为“妈妈粉”“女友粉”“姐姐粉”等。

具体而言,“妈妈粉”就是指把偶像当作自己的儿女一样来看待。多数“妈妈粉”会是30岁到40岁的女性。“女友粉”,顾名思义,把自己当作偶像的女友,给偶像像女友般的关怀。以此类推,“姐姐粉”“妹妹粉”等。因为偶像的变化,不同类型的粉丝还会相互转化。

此外,根据对明星喜爱程度的不同,可以分为“死忠粉”“脑残粉”“理智粉”“颜粉”“三月粉”“路人粉”,从“死忠粉”到“路人粉”,其喜爱程度是递减的;另外,还有一些会对偶像产生不利影响的粉丝,包括“黑粉”或是“私生饭”,即喜欢以某一明星的名义做出对其他明星不利的事情的粉丝以及喜欢跟踪、偷窥、偷拍明星的日常和未公开的行程的粉丝,他们通常作风较为极端。

追星是我自己的事

“追星这件事情自古以来就有。我觉得是和人性有关的。人们有时候需要借由虚拟的、遥远的形象,将自己的渴望、情感投射在对方身上,来帮助自己度过一些困难或者成长的阶段。”简单心理创始人兼CEO、国家二级心理咨询师简里里解释道。

正如小胡所言,“我觉得很多人追星是因为他活成了自己理想中的样子,归根到底还是自己内心的反映。”其实从大多数明星身上,能够找到明显的特质,使其成为粉丝所追逐和崇拜的对象。

首先,他们往往是“虚拟而遥远的形象”。明星对于粉丝来说往往是遥远而不可企及的个体,这种距离感赋予了追星者们想象的空间。在日本读书的小宋为了偶像松本润远赴日本留学,努力学习日语,但只是为了多看几场偶像的演唱会。“我需要距离感,我喜欢的他是作为偶像存在的他。如果真的熟悉起来,我反而会觉得不真实,看着舞台上的他,我会觉得这才是真实的。”

其次,明星身上具有粉丝逝去的或未曾拥有的东西,是粉丝们渴望成为的自我。从事公关行业的小沈从2016年起成为王源的“妈妈粉”,“因为觉得在他身上有自己得不到的一些情感,或者是自己已经逝去的一些青春”。

将自己渴望的情感,投入到偶像的身上,并以此作为自己前进的动力,这是追星带给粉丝的现实意义。小刘在谈到她的“爱豆”朱正廷时说:“他身上有很多当代许多人缺少的特质,放弃简单的道路选择做偶像,经历网络暴力却仍旧坚持自我。这种坚持、勇气和心态我都没有。他的努力也激励着独自在外工作的我,这是我追星最大的意义了。”

粉丝一方面通过“理想中的自我”来满足情感投射,另一方面也通过“饭圈”(某明星的粉丝在一起组成的一个团体)来获得社会共识和自我认同。就读于北京大学社会学系的小伍,平时学习和生活严谨认真,怎么看都不像是“追星族”。但她却是韩国某男团的资深粉丝,她在“饭圈”里面认识了几个跟她一样在知名大学读书的女生,几个人一直保持稳定的友谊,只要有机会,她们便一起去看演唱会。“这件事我并不想让很多人知道,也不是刻意,我只想跟理解我的人分享我这些想法,很多时候大家在追星时表现出来的状态与日常生活是很不一样的。”

对于这一现象,吴莹认为,“粉丝实际是个有特点的群体,是一种亚文化群体。这种群体内社会共识也是群体成员获得自尊、意义感和满意感的重要来源。今天的‘饭圈’实际是个特定群体,粉丝在这个群体中通过分享所粉明星的日常生活和喜怒哀乐,获得满足感和意义感”。

这也解释了看似粉丝为了他们喜欢的明星付出了这么多,却不期待任何回报的问题。“其实追星的过程已经帮助他们获得心理上的满足感了。在这个过程中人们可能体验到被接纳,或更靠近理想中自己的形象。”简里里如是说。

追星还要理性点

追星的背后有着复杂的心理诱因,其表现到外部则是不同类型的追星行为,比如收集相关的信息和资料、参加相关的社群活动等,这种行为有时也会影响到粉丝在现实生活中的个人选择。

小沈选择公关行业和追星有着很大的关系。当初在公共公司实习的时候,正好负责北京电影节项目,在活动现场,小沈见到了很多明星,她希望能够帮到自己的偶像,“于是我就打算留下来,如果能有机会,就帮偶像牵一牵线或者带一些资源”。

对于大多数粉丝来说,追星或许会影响求学路径和职业选择,但这也并非他们考虑的唯一因素。

“我不会因为追星让我爸妈背负很多不该有的负担,如果去看演唱会,我会保证我自己能负担那些钱。”小伍说。

最初想要学习艺术专业的小胡,最终综合了家人的建议选择了经管专业,“我觉得选择这个专业并非放弃了我想要振兴华语乐坛的梦想,只是说换一条更适合我的道路。”

粉丝对于偶像的态度以及追星的行为是会随着时间发生变化的,吴莹用一套心理学理论解释了这个现象:人们对新鲜的、未知的事情的认知和判断具有两套思维系统,开始人们会用被情绪和情感左右的第一思维系统进行快速判断,这时的判断通常带有情绪性、更不客观;随着时间延长和对人或事信息量的获得,人们开始启用理性的详尽加工的第二思维系统,这一过程表现得更理性、客观和详尽。“这一认知理论就解释了人们对明星态度的变化。”吴莹说。

虽然大部分粉丝能够做到“理性追星”,但是,一些非理性追星行为的存在,还多次将追星这一话题推到了舆论的风口浪尖。

“虹桥一姐”不顾学业、机场蹲点明星,疯狂合影集邮;十岁女童花光巨额压岁钱,只为买车送偶像……

“人们其实是在通过这些所谓的‘不健康’‘病态’的行为来寻求心理上的安慰和支持,这些行为的背后都是渴望和未被满足的心理需要。”简里里表示,如果这些行为开始伤害到正常的生活,就需要了解自己内心真实的渴望和需求是什么,并在生活中找到能够建构力量的方法,通过更多的方式去寻求心理支持和理解。

对于个人来说,当意识到追星行为影响到自己的正常生活了,就应当及时寻求专业心理医生的帮助,而社会对于追星行为,也应当以引导为主。

“首先人们的追星行为反映了人们对自我价值的追求以及整个社会价值观多样化,这符合社会发展的规律;其次,因为人们追星过程包括较多个人情感和情绪,甚至具有过度狂热的反应,从这个角度社会和媒体应该做出进一步的规范化和引导,使人们的追星行为在表达自我时,表现得更理性。”吴莹说。

(以上来源:人民网-人民日报海外版,2019-07-22 ,李和君、张一琪)

粉丝追星上热搜,谁在半推半就?

据媒体报道,4月20日晚,“虹桥机场玻璃被粉丝挤碎了”的话题迅速窜上微博热搜。据悉,当天共有10多个明星出入虹桥机场,整个航站楼里都是明星粉丝,通道被挤得水泄不通,自动步道的玻璃碎了一地。

“粉丝”追星,本无可厚非。从上世纪70年代抱着收音机偷听邓丽君,到80年代被费翔点燃冬天里的一把火,再到90年代唱响街头巷尾的小虎队、新世纪以来的……一波又一波明星,丰富了一代代年轻人的精神文化生活,成为连接同时代人集体记忆的纽带。

从攒磁带、挂海报,到在社交网络上为明星发帖、点赞,再到在城市公交车上贴满明星海报为其庆生,多年来追星的方式也在不断变化。其中一些尚在精神文化产品消费的范畴内,而另一些“为你痴,为你狂,为你哐哐撞大墙”的非理性追星则被诟病多时。

近年来,明星粉丝呈现出较强的集体性。除共同爱好外,背后是否存在有组织、有报酬的“粉丝”领袖呢?进而言之,粉丝们是如何精准知晓明星行程的?若是航空公司倒卖个人信息,这种违法行为必须严惩;若是明星经纪公司故意对外泄露,挑动“粉丝”聚集,如此虚伪做法必须予以曝光。

粉丝有规模、有组织聚集,明星个人欲拒还迎,多半是为“出新闻”罢了。过去,明星出新闻得有作品,可作品往往需时间的打磨,而在时下的造星流水线上,时间对明星来说往往不代表沉淀、质量,而很可能意味着遗忘。为了不被遗忘,明星们只能通过制造各种冲突和事件来蹭流量、保持热度,而在人流量大的机场被包围,不失为一个极具影响力和传播力的“好办法”。

对非理性追星说“不”,规范粉丝行为只是一方面,还需堵上个人信息泄露漏洞,治理经纪公司违规操作等。《2018-2019赛季中国男子篮球职业联赛纪律准则》中,曾规定主场球队的球迷一旦出现辱骂裁判或队员以及扰乱赛场的行为,该球队就要受惩罚,这样的惩罚思路是否也可拿来为明星及其粉丝所用呢?只有尽可能为追星行为设置必要的规矩和红线,热情的粉丝们才有望不再成为公共安全的定时炸弹。

(以上来源:工人日报,2019-04-26,张世光)

【数据分析】

《南京条约》是什么?是我国近代史上被迫签订的第一个不平等条约,是我国沦为半殖民地半封建社会的开端,也是中华民族百年耻辱史的开始。而网络上的某些粉丝在明知《南京条约》等近代史上各种不平等条约的历史背景,仍然跟风拿这些国耻“当梗”来追星,将其美化成“爱情故事”,花式吹捧流量明星,何其可气!

“忘记历史就意味着背叛”。这种拿国耻“当梗”的追星行为,实质上是在调侃国耻,亵渎百年耻辱史。这无疑是在国人民族感情的伤口上撒盐,是对国耻的遗忘,实在太过荒唐。粉丝追星,该有合理的尺度,该有一条“避讳国耻”的底线。在合理的范围内,做到既能表达自己对偶像的热爱与崇拜,又不伤及公众感情。这既是对公众、对历史的尊重,也是对自己以及对自己偶像真正的尊重。

追星要有度,娱乐要有底线,这是一条基本原则。粉丝戏谑国难行为反映出了部分年轻人对历史的无知,而青年人历史责任感缺失的背后,折射的又恰恰是道德教育与爱国主义教育的缺位。一方面,网络道德教育是树人之本;互联网语境和网民话语权上升孵化“网络道德”这一新定义,此前的张云雷调侃国难事件也曾引发公众对社会公德的反思,但言论自由与坚持底线从来不是一对矛盾的概念,“网络道德”也始终无法与传统社会公德脱轨。另一方面,爱国主义教育是立德之基;当代年轻人但闻“爱国主义”便一笑而过,但实际上,真正的爱国主义教育能培育价值裂变的土壤,在年轻人心中根植“红色基因”的种子。

明星作为公众人物,一言一行都对粉丝有着巨大的导向作用。面对部分粉丝群体拿国耻当梗追星时,明星有责任、有义务及时制止、教育和引导,而不是为了不得罪粉丝,担心粉丝流失,纵容粉丝拿国耻追星,甚至对粉丝拿国耻追星行为沾沾自喜,当成流量表现。

而对于那些为了博人眼球,增加流量,追逐经济利益,而放纵甚至操纵拿国耻“当梗”追星事件的互联网平台、手机APP、自媒体账号,必须予以严惩,必要时直接实行永久封号、下架处罚。国耻不容调侃,历史不容亵渎。粉丝追星要理智、要有底线,互联网企业、明星不能为了流量而诱导、放纵、操纵脑残粉无底线追星。

来源:文化大数据